ART-ZINE REFLECT

REFLECT... КУАДУСЕШЩТ # 17 ::: ОГЛАВЛЕНИЕ

Леонид Аронзон: подборка Виталия Аронзона, брата поэта

aвтор визуальной работы - L.A.

Август

Жене

О, не забудь налеты летние

на сонных птиц в пределах сада,

где, вырисовывая петли,

кленовый лист и плыл, и падал.

Храни в гербариях мишурных,

читая летопись созвездий,

тот сад и лист, тех птиц и сумрак,

о август, месяц мой последний!

Там осенен печалью осени

следил стрекоз в полёте призрачном,

а сад кишел шальными осами,

дрожал и плакал, и насильничал.

Тебя я принял веткой выгнутой,

я понял - женщина таится

в густом дожде, ах, эти выдумки!

метаморфозы: клён и птица!

Не сон ли сад? Но помни, к осени

вдали от сумрачной столицы

кленовый лист, по миру посланный,

летит, а вдруг не лист, а птица?

1961

***

Есть в осени присутствие зеркал,

объем их мнимый в воздухе осеннем,

когда и небо тускло и река,

и первый лед, скребясь о берега,

проносит птиц недвижимые тени;

когда к реке, спускаясь по ступеням,

я вижу, отделенные стеклом,

то острова, то длинный царский дом,

то Охту, где буксиры да репейник.

Еще везде, смотрю, полусветло,

еще артель ворочает весло,

и возле ног еще ярится в пене

измятый лист, пропахший наводненьем.

5 января 1964

***

Россия, родина, язык,

природы сумрак отдаленный,

земля открытая, вагоны,

я эту родину постиг,

где по привычке до любви

мне близки травы и деревья,

Россия, в крепости твои —

одноэтажные деревни —

бежал стремглав от городов

в сезон разведок и путины

и спал, свалившись у дорог,

как лист на сетке паутинной.

И был союз души с землей,

лишь эта связь, как ливни, ливни…

и не колебля сумрак дивный

взлетали птицы надо мной.

Была душа, как проводник,

над этим сумраком и миром.

О желтый свет, как ты проник

в плафоны улиц и квартиры.

О свет отчаянья, опять

над веком страх перед утратой,

и век приходит набирать

своих ровесников в солдаты.

И бьется слабый человек,

роняя маленькие перья,

двадцатый век, последний век,

венок безумного творенья.

<1961?>

Комарово

А.А.Ахматовой

Закроете глаза — особняки

приморского какого-то местечка:

просторный бор и окна широки,

фонтан во льду, как утренний подсвечник,

и возле дома, выйдя на мороз,

где воздух дня синюшнее бессонниц,

где с небесами дерево срослось,

стоите вы, глаза закрыв ладонью,

и видите: над площадью, где сквер,

квартал всего какой-нибудь до центра,

стоит в снегу Владимирская церковь

и срезан небом колокольный верх,

и догорает в зеркале свеча,

и мнимый свет ее вам руки освещает,

вы смотрите на них, и вам так жаль их,

что кажется, умрите вы сейчас,

и зеркало оставит всё, как есть:

листок свечи, журналы, подоконник,

и на сетчатках, скрытых под ладонью,

вниз гнездами приморский этот лес.

1964

***

Рике

Сохрани эту ночь у себя на груди,

в зимней комнате ежась, ступая, как в воду,

ты вся шелест реки,

вся — шуршание льдин,

вся — мой сдавленный возглас и воздух.

Зимний воздух и ветер. Стучат фонари,

как по стёклам замерзшие пальцы,

это всё — наизусть,

это всё — зазубри

и безграмотной снова останься.

Снова тени в реке. Слабый шелест реки,

где у кромки ломаются льдины,

ты — рождение льдин,

ты — некрикнутый крик,

о река, как полёт лебединый!

Сохрани эту ночь, этот север и лёд,

ударяя в ладони, как в танце,

ты вся — выкрик реки,

голубой разворот

среди белого чуда пространства.

<1961?>

***

Бродскому

Серебряный фонарик, о цветок,

запри меня в неслышном переулке,

и расколись, серебряный, у ног

на лампочки, на звездочки, на лунки.

Как колокольчик, вздрагивает мост,

стучат трамваи, и друзья уходят,

я подниму серебряную горсть

и кину вслед их маленькой свободе,

и в комнате оставленной, один,

прочту стихи зеркальному знакомцу

и вновь забьюсь у осени в груди

осколками, отбитыми от солнца.

Так соберем веселую кудель,

как забывают горечь и обиду,

и сядем на железную ступень,

на города истоптанные плиты,

а фонари неслышные мои

прошелестят ресницами в тумане,

и ночь по переулку прозвенит,

раскачиваясь маленьким трамваем.

Так соберём, друзья мои, кудель,

как запирают праздничные платья,

так расколись на стеклышки в беде,

зеркальный мой сосед и почитатель.

Фонарик мой серебряный, свети,

а родине еще напишут марши

и поднесут на праздники к столу,

а мне, мой Бог, и весело, и страшно,

как лампочке, подвешенной к столбу.

<1961?>

***

Приближаются ночью друг к другу мосты.

И садов и церквей блекнет лучшее золото.

Сквозь пейзажи в постель ты идёшь, это ты

к моей жизни, как бабочка, насмерть приколота.

<1968>

***

Не темен, а сер полусумрак,

и комната наша пуста.

Под сумерки от Петербурга

разит, как у пьяниц из рта.

По затхлому духу подвалов

я знаю его назубок:

каналы, заливы, канавки,

как мальчики, трутся о бок.

Какой Петербург! захолустье,

облупленный ветром фасад,

когда, отвернувшись от устья,

Нева гонит волны назад,

мостами связуя столицу,

небесную горечь вобрав,

всплывают, как самоубийцы,

над тёмной водой острова,

как ткань, расползается эхо

буксиров и мучает слух,

итак, никуда не уехав,

давай соберём по узлу,

давай распрощаемся. Годы

прощаний оставлены нам:

безлюдный и пасмурный город,

булыжник, залив и канал.

<1961?>

***

Как бой часов, размерена жара,

заломленная локтем за затылок,

в ней всякое движенье притаилось,

мысль каждая, свернувшись, умерла.

Горелый лес, и, крыльями шурша,

слетает жук, на солнце оплывая,

и с вертикали стрелка часовая

не сходит вниз к стрекозам камыша.

1962

***

Вот озеро лесное, я стою

над одинокой замкнутой водою,

и дерево, раскрывшись надо мною,

мне дарит тень: прохладу и приют.

О озеро, я в сумраке твоём,

но ты меня не сохранишь, я знаю,

и листья жухлые на рябь твою слетают,

и долгое молчание кругом.

1961

Охта

Заборы захолустья, замки фабрик,

дневной их свет и белые ручьи

сегодня только выпавшего снега

на склоны тихих набережных Охты.

Один я прохожу огромный мост,

все большее пространство оставляя

там, за собой, где тянутся плоты

запорошенных первым снегом бревен.

Возможно, что когда-нибудь под старость

я поселюсь на правом берегу,

чтоб видеть баржи в утро ледостава,

расплывшийся под солнцем Петербург.

Декабрь 1963

***

Я, как спора, просплю до весеннего льда,

до ментоловой свежести марта,

когда выгонит в степь, чтобы дальше удрать,

время — лист непросохших помарок.

Когда солнца квадраты, ложась на паркет,

пыль поднимут, как стадо по шляху,

я останусь один там, где царственный кедр,

что ни пень - стародавняя плаха.

И, заткнув топорище за красный кушак,

дровосек, в первородности дятел,

я прикинусь собой и с серьгою в ушах

приценюсь к себе: важно ли спятил?

Там купается соболь в полдневном снегу,

вьются лисы, подобные дыму,

ну а если и впредь я уйти не смогу,

на глаза пятаки положи мне.

Декабрь 1963

***

По городу пойду весёлым гидом

и одарю цыганку за цветок,

последний снег, капелями изрытый,

уже не снег, а завтрашний поток.

Развесь, весна, над улицами ливни,

где тихая шевелится река,

где, отражаясь в сломанные льдины,

под облаками мчатся облака.

Лепи, весна, душа моя, планеты,

пока сады твои ещё мертвы,

гони меня, как прожитые беды,

по жёлтому асфальту мостовых.

Храни мои нелепые потери

и, когда мысль последняя умрёт,

остановись, душа, роняя перья,

но вдруг опомнись и начни полёт.

Войди в других, под рёбра, как под своды,

и кто-то, проходя по мостовым,

вдруг, осенясь весеннею погодой,

чуть слышно вскрикнет голосом моим.

1960

***

Рике

Всё стоять на пути одиноко, как столб,

только видеть одно – голубиный костел,

в полинялых садах, в узких щелях лощин

голубые расправив, как крылья, плащи,

промелькнут стаи рыб в новолуние бед,

осветив облака, словно мысль о тебе.

За холмами дорог, где изгиб крутолоб,

мимо сгорбленных изб появляется Бог.

Разрастается ночь, над тобой высоко

поднимается свет из прибрежных осок.

Каждый лист, словно рыбка, дрожит золотой;

это крыльями жизнь поднялась за тобой.

Между разных костров – всё одна темнота,

о, как тянет крыло, но не смей улетать!

Обгоняя себя, ты, как платье с плеча,

соскользнешь по траве, продолжая кричать.

Так не смей улетать в новолуние бед,

слышишь, сосны шумят, словно мысль о тебе.

<1960>

***

Благодарю Тебя за снег,

за солнце на Твоем снегу,

за то, что весь мне данный век

благодарить Тебя могу.

Передо мной не куст, а храм,

храм Твоего куста в снегу,

и в нем, припав к Твоим ногам,

я быть счастливей не могу.

<1969>

***

Ты приняла своё распятие,

как грех стыда осатанелого,

не угрожая мне расплатами,

но восклицая: что я делаю?

Вот только комната, не озеро

(там лилия была, Офелия,

цветок корон), но не вопросами

измучила меня — несмелостью.

И только стыд, как след, преследуя,

останется, чтоб, память мучая,

водить любить, смущать пленэрами

и обнажённых тел могуществом.

Но жён мы не забыли, празднуя

измены, вечным ритуалом

мы проклинать себя опаздывали,

а впрочем, что нам оставалось?

Мы жён любили, как любовники,

им изменяли, как любовницам,

а ты была лишь слабой кровлею,

а если больше — это вспомнится.

Так помни след стыда, не сетуя

на роль вторую, из статистов

мы начинали путь, поэтому

прости меня за то неистовство.

1962

Август

Рите

Всё осознай: и ночь, и смерть, и август.

В них твой портрет, портрет осенних окон,

ты вправлена в дожди, ты темный дождь, ты влага

ночных полей, где только одиноко

маячит столб вдали.

О ангел, слышишь —

вот исповедь земли,

вот повесть страха,

вот воздух осени, которым дышишь,

сырой травы величие и запах.

Здесь твой ночлег и мой неслышный шаг,

так оглянись назад перед полетом,

лети, ликуй и, осенью дыша,

гаси крылом крутые повороты

созвездий августа, пытаясь обогнать

саму себя печалью непомерной.

Вот тени птиц над озером люцерны,

и вот всю ночь уходят облака,

всю эту ночь уходят, оставляя

луну пустую, длинную луну,

и только столб, и только птичья стая,

и только ты,

и тянутся ко сну

цветы ночные.

Замирает сад

цветов и трав.

Я узнаю начало: ты — темный сад,

ты — дождь, ты — листопад,

лети, ликуй, кружись, моя случайность!

Всё осознай: послезакатный сумрак, и тень его

как стыд печальных лет,

пока не заперт

в памяти сумбурной

засмертный день, мой старый пистолет.

1961

***

Как бедный шут о злом своём уродстве,

я повествую о своём сиротстве.

М. Цветаева

Принимаю тебя, сиротство,

как разлуку, разрыв, обиду,

как таскают уроды де Костера

на высоком горбу — планиду.

Принимаю, как сбор от сборищ,

а дороги легли распятьем,

где утраты одни да горечь,

там высокая в мире паперть.

Там высокие в мире души

расточают себя, как данью,

принимая свой хлеб насущный

наравне с вековечной рванью.

Плащ поэта — подобье рубища,

о стихи, о моё подобье,

для нетленного мира любящих

одарю себя нелюбовью,

как дорогой, горбом и папертью,

как потерей того, с чем сросся,

предаю себя, как анафеме,

неприкаянному сиротству.

20 ноября 1961

***

Э. Н.

Баюкайте под сердцем вашу дочь,

придумывайте царственное имя,

когда во мне, как очередью, ночь

всё тянется каналами глухими.

Мне вас любить, искать вас наугад

и новую приветствовать утрату,

на каждый след ваш листья прилетят

и припадут к пустому отпечатку.

И станет ночь бряцанием садов.

Душа, устав от шепота и версий,

легко уснёт, ворочаясь под сердцем.

Но буду я, как ранее, готов

опять любить, искать вас наугад,

ложась, как ветвь, на острие оград.

1962

Песня

Ты слышишь, шлёпает вода

по днищу и по борту вдоль,

когда те двое, передав

себя покачиванью волн,

лежат, счастливое лицо

к покою неба обратив,

и дышит утренний песок,

уткнувшись лодками в тростник.

Когда я, милый твой, умру,

пренебрегая торжеством,

оставь лежать меня в бору

с таким, как у озёр, лицом.

1963

Предутрие

Сквозь ворох белого тумана

всходило медленное солнце,

и было пасмурно и рано,

и было горестно и сонно,

блестела, словно поцелуи,

на почках внутренняя влага,

и облака, как дым от улиц,

текли и медленно и плавно.

Вороны ранние кричали,

как будто раненые птицы,

река туманными плечами

качала горестные лица,

и мерно вздрагивали кони,

и терлись теплыми боками,

фонтан из мрака преисподней,

врываясь, рушился на камни.

Метались крохотные тени,

и, восходя до полногласья,

все утро было единеньем,

неразделяемым на части.

Теряли ранние причуды

свою намеренную легкость,

фонтан был холоден и чуток,

как ветром тронутые локти.

Шел холод каменный от чаши,

полузаполненной и светлой,

и было весело и страшно

ловить прерывистость поветрий,

как будто майская прохлада,

фонтан и пасмурные кони

в летучем облаке распада

казались родины исконней.

<1962?>

Одесский базар

Собрание плодов! Вот полные корзины

женоподобных груш! И будто бы с мороза,

вот яблоки! Усатые грузины

встают над ними в царственные позы

подобием обобранных деревьев —

всё раздражает северное зренье!

Ворсисты персики, похожи на цыплят,

пробивших скорлупу, а рядом — виноград,

как капля, гол, разбит на ромбы пор,

макет дождя, прозрачный и зеленый,

вот апельсин, оплывший, как костер,

в полдневный зной без пользы разожженный.

На пол-лица погружена в арбуз

толпа гудит, как муха под стаканом,

отдельной вишни пузырек стеклянный

на пальцах мнет, свой вожделяя вкус.

Возок округлых дынь трясется вдоль рядов,

где каждая из дынь — центральное ядро.

Вот созревавший для хрустальных ваз

лежит томат в соседстве с баклажаном,

и плотью горожан и горожанок

потеет рынок, испаряя квас,

где небо августа заключено в гранат,

в котором зерна: каждое — в карат!

И бородавчатый всплывает огурец

на гладь раствора, сдобренного лавром.

Благословен сей день, твой переезд

от Петербурга к южному базару,

когда корзины, полные плодов,

приносит осень знойных городов.

1963

Элегия

Рике моей

Здесь нет тепла, в зимующем дому

ты проживёшь со мной ещё недолго,

и этот дождь, пока я не умру,

останется, как с кисточки, на стёкла

рассыпанный. Под черепом шумит

всё тот же дождь, и улицы безлюдны,

так научи на севере прожить

в какой-нибудь квартире неуютной.

Да, ты уйдёшь, но в старых зеркалах

твоё лицо останется, и с ночи

всё тот же дождь, стекая со стекла,

в моём дому, на лестницах непрочных

его размножит в каплях сентября,

и, медленно раскручивая сутки,

как будто бы здесь не было тебя,

всё так же будут улицы безлюдны.

Всё так же под намокшие плащи

мы спрячемся, себя же провожая,

как будто бы нас смогут защитить,

покачиваясь, сонные трамваи,

идущие к домам другим, за дождь,

где теплый свет шевелится лениво,

где плещется фонарь, и ты идёшь

среди зеркал, вытягиваясь с ливнем.

<1962 или 1963>

Мадригал

Глаза твои, красавица, являли

не церкви осени, не церкви, но печаль их.

Какие-то старинные деревья

мне были креслом, ты — моей свирелью.

Я птиц кормил, я видел каждый волос

тех длинных лилий, что сплетал твой голос.

Я рисовал его на вязкой глине полдня,

потом стирал, чтоб завтра утром вспомнить.

<Осень> 1965

Бабочки

Над приусадебною веткой,

к жаре полуденной воскреснув,

девичьей ленты разноцветной

порхали тысячи обрезков,

и куст сирени на песке

был трепыханьем их озвучен,

когда из всех, виясь, два лучших

у вас забились на виске!

1965

<Видение Аронзона>

(Начало поэмы)

На небесах безлюдье и мороз.

На глубину ушло число бессмертных.

Но караульный ангел стужу терпит,

невысоко петляя между звёзд.

А в комнате в роскошных волосах

лицо жены моей белеет на постели,

лицо жены, а в нем её глаза,

и чудных две груди растут на теле.

Лицо целую в темя головы.

Мороз такой, что слёзы не удержишь.

Всё меньше мне друзей среди живых.

Всё более друзей среди умерших.

Снег освещает лиц твоих красу,

твоей души пространство освещает,

и каждым поцелуем я прощаюсь...

Горит свеча, которую несу

на верх холма. Заснеженный бугор.

Взгляд в небеса. Луна ещё желтела,

холм разделив на тёмный склон и белый.

По левой стороне тянулся бор.

На чёрствый наст ложился новый снег.

То тут, то там топорщилась осока.

Неразличим, на тёмной стороне

был тот же бор. Луна светила сбоку.

Пример сомнамбулических причуд,

я поднимался, поднимая тени.

Поставленный вершиной на колени,

я в пышный снег легко воткнул свечу.

<Январь> 1968

Календарь августа

Венок сонетов

<1>

С балкона я смотрел на небеса.

Во тьме неразличимые собаки

небесного облаивали Пса,

но я-то знал, что не дойдет до драки!

Под утро, что ни ночь, была гроза.

Крестя старух, распугивая браки,

она сверкала взорами атаки,

садам безумным руки развязав.

Случалось, Феб промчится мимо нас,

его лицо мелькнет на день, на час,

и снова дождь, и снова запах сада.

Затем закат. Безветрие. Покой.

Пророча тьму, зацикают цикады...

Была б река, мы б жили за рекой.

14 авг. <1967>

<2>

С балкона я смотрел на небеса

с возлюбленной женою Маргаритой.

Всё небо было звёздами забито,

и нам слышны их были голоса.

Весь день прошел в каких-то полчаса:

из-за дождя утроив аппетиты,

мы были сном безудержным убиты —

сны ж мимолетны! спать бы до конца!

Словно петлица с розаном цветка,

закат побыл и скрылся в облака.

И снова Рыбы, Лебеди и Раки,

Львы, Скорпионы, Овены, Тельцы.

Почуяв зверя, загалдели псы,

Во тьме неразличимые собаки.

15 авг. <1967>

<3>

Во тьме неразличимые собаки

пятнадцатого лаяли опять,

и до того, как начало светать,

всe семь небес из труб нассали в баки.

Легко покинув праздную кровать,

я вышел в сад, пустой, дрожащий, мягкий.

День был уныл, но ежели соврать,

то весь сиял и трепетали маки.

В такую пору впору бы в тепле

весь день с тобой цитировать Рабле,

но укрепив опорою десницу,

уехал я, сонет не дописав.

Что было после? — Церберы провинций

небесного облаивали Пса.

16 авг. <1967>

<4>

Небесного облаивали Пса

земные псы, высказывая смелость.

Жить, умереть — всё в эту ночь хотелось,

но ночь прошла, и с ней её краса.

Очнулся я. На мне была слеза.

Подёнка у плечей моих уселась.

Поёживаясь, в пруд ступила Эос

и лилиями встретила отца.

День наступил и был бы без конца,

когда бы солнце вдруг остановилось,

но времени покорное светило

в урочный час покинуло глаза.

Псы рвались в небо, голося во мраке,

но я-то знал, что не дойдет до драки.

<16–17 авг. 1967>

***

Ещё в утренних туманах

твои губы молодые.

Твоя плоть богоуханна,

как сады и как плоды их.

Я стою перед тобою,

как лежал бы на вершине

той горы, где голубое

долго делается синим.

Что счастливее, чем садом

быть в саду? И утром — утром?

И какая это радость

день и вечность перепутать!

<Весна 1969>

***

Лесничество барских прудов.

Две девочки школы Тургенева,

то с книгой, то просто под деревом

лежат без особых удобств,

то, бросив меня среди августа,

бегут, окликают, то просят

от Вертера всё пересказывать,

то в рощу врываются: осень!

смятенье, рябина, боярышник,

потемки елового леса!

а я — репетитор при барышнях,

бегу, кувыркаюсь; им лестно

общенье на “ты”, обезличивать

неравенство нашего возраста.

Рой бабочек в зеркале воздуха!

Пруды, духота, о лесничество!

<Лето >1961 г., Барвиха

***

Г.

Неушто кто-то смеет вас обнять? —

Ночь и река в ночи не столь красивы!

О, как прекрасной столь решиться быть смогли вы,

что, жизнь прожив, я жить хочу опять!

Я цезарь сам. Но вы такая знать,

что я в толпе, глазеющей учтиво:

вон ваша грудь! вон ноги ей под стать!

и если лик таков, так что же пах за диво!

Когда б вы были бабочкой ночной,

я б стал свечой, летающей пред вами!

Блистает ночь рекой и небесами.

Смотрю на вас — так тихо предо мной!

Хотел бы я коснуться вас рукой,

чтоб долгое иметь воспоминанье.

<май–июль> 1969

Два одинаковых сонета

1

Любовь моя, спи, золотко моё,

вся кожею атласною одета.

Мне кажется, что мы встречались где-то:

мне так знаком сосок твой и бельё.

О, как к лицу! о, как тебе! о, как идёт!

весь этот день, весь этот Бах, всё тело это!

и этот день, и этот Бах, и самолёт,

летящий там, летящий здесь, летящий где-то!

И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг

усни, любовь моя, усни, не укрываясь:

и лик и зад, и зад и пах, и пах и лик —

пусть всё уснет, пусть всё уснет, моя живая!

Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг,

отдайся мне во всех садах и падежах!

2

Любовь моя, спи, золотко моё,

вся кожею атласною одета.

Мне кажется, что мы встречались где-то:

мне так знаком сосок твой и бельё.

О, как к лицу! о, как тебе! о, как идёт!

весь этот день, весь этот Бах, всё тело это!

и этот день, и этот Бах, и самолёт,

летящий там, летящий здесь, летящий где-то!

И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг

усни, любовь моя, усни, не укрываясь:

и лик и зад, и зад и пах, и пах и лик —

пусть всё уснет, пусть всё уснет, моя живая!

Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг,

отдайся мне во всех садах и падежах!

<1969>

***

Всё лицо: лицо — лицо,

пыль — лицо, слова — лицо,

всё — лицо. Его. Творца.

Только сам Он без лица.

1969

***

Нас всех по пальцам перечесть,

но по перстам! Друзья, откуда

мне выпала такая честь

быть среди вас? Но долго ль буду?

На всякий случай: будь здоров

любой из вас! На всякий случай,

из перепавших мне даров,

друзья мои, вы — наилучший!

Прощайте, милые. Своя

на всё печаль во мне. Вечерний

сижу один. Не с вами я.

Дай Бог вам длинных виночерпий!

<Лето> 1969

***

I

На небе молодые небеса,

и небом полон пруд, и куст склонился к небу,

как счастливо опять спуститься в сад,

доселе никогда в котором не был.

Напротив звезд, лицом к небытию,

обняв себя, я медленно стою...

II

И снова я взглянул на небеса.

Печальные мои глаза лица

увидели безоблачное небо

и в небе молодые небеса.

От тех небес не отрывая глаз,

любуясь ими, я смотрел на вас...

Лето 1967

***

Вспыхнул жук, самосожженьем

кончив в собственном луче.

Длинной мысли продолженьем

разгибается ручей.

Пахнет девочка сиренью

и летает за собой,

полетав среди деревьев,

обе стали голубой.

Кто расскажет, как он умер?

Дева спит не голубой.

В небесах стоит Альтшулер

в виде ангела с трубой!

<Лето> 1968

***

Листание календаря

I

Как если б я таился мертв

и в листопаде тело прятал,

совы и мыши разговор

петлял в природе небогатой,

и жук, виляя шлейфом гуда,

летел туда широкой грудью,

где над водою стрекот спиц

на крыльях трепеща повис,

где голубой пилою гор

был окровавлен лик озер,

красивых севером и ракой,

и кто-то, их узрев, заплакал

и, может, плачет до сих пор.

II

Гадюки быстрое плетенье

я созерцал как песнопенье

и видел в сумраке лесов

меж всем какое-то лицо.

Гудя вкруг собственного У,

кружил в траве тяжёлый жук,

и осы, жаля глубь цветка,

шуршали им издалека.

Стояла дева у воды,

что перелистывала лица,

и от сетей просохших дым

темнел, над берегом повиснув.

III

Зимы глубокие следы

свежи, как мокрые цветы,

и непонятно почему

на них не вижу я пчелу:

она по-зимнему одета

могла бы здесь остаться с лета,

тогда бы я сплетал венок

из отпечатков лап и ног,

где приближеньем высоки

ворота северной тоски,

и снег в больших рогах лосей

не тронут лентами саней.

IV

И здесь красива ты была,

как стих “печаль моя светла”.

<Февраль?> 1966

***

Виталию Аронзону от брата его в день написания

Лебедь

Всплыло перистое облако.

По лесной воды затонам

царской лилии — Офелии —

лебедь плавает бутоном.

Будто слитой со свечи,

утра куколкой в ночи.

И целует, выгнув шею,

чьей-то мысли отраженье.

Так плывёт, как будто не с кем...

не плывёт — скользит по льду

продолженье снов чудесных,

света чистого сосуд.

5 октября 1966

***

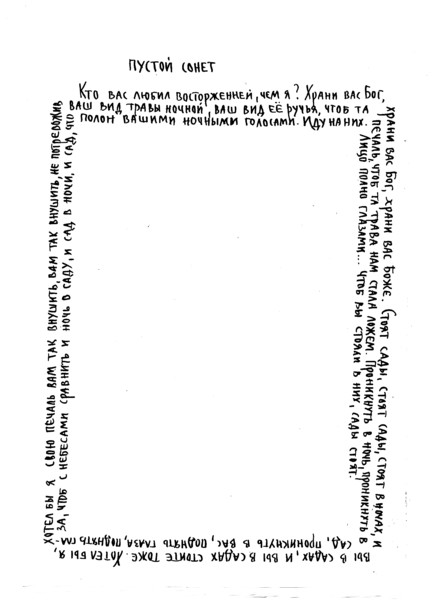

Пустой сонет

Кто вас любил восторженней, чем я?

Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже.

Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах,

и вы в садах, и вы в садах стоите тоже.

Хотел бы я, хотел бы я свою печаль

вам так внушить, вам так внушить, не потревожив

ваш вид травы ночной, ваш вид её ручья,

чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем.

Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас,

поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами

сравнить и ночь в саду, и сад в ночи, и сад,

что полон вашими ночными голосами.

Иду на них. Лицо полно глазами...

Чтоб вы стояли в них, сады стоят.

1969

***

О Господи, помилуй мя

на переулках безымянных,

где ливни глухо семенят

по тротуарам деревянным,

где по булыжным мостовым,

по их мозаике, по лужам,

моей касаясь головы,

стремительные тени кружат.

И в отраженьях бытия

потусторонняя реальность,

и этой ночи театральность

превыше, Господи, меня.

1961

следующая Leonid Aronzon: The Selection of V.Aronzon, brother of poet. Translated by Richard McKane

оглавление

предыдущая Leonid Aronzon: The Selection of A.Altshuler, the best friend of poet. Translated by Richard McKane

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

πτ

18+

(ↄ) 1999–2024 Полутона

(ↄ) 1999–2024 Полутона

Поддержать проект

Юmoney