ART-ZINE REFLECT

REFLECT... КУАДУСЕШЩТ # 27 ::: ОГЛАВЛЕНИЕ

Gonzalo ROJAS. QЕDЕSHIM QEDESHOTH

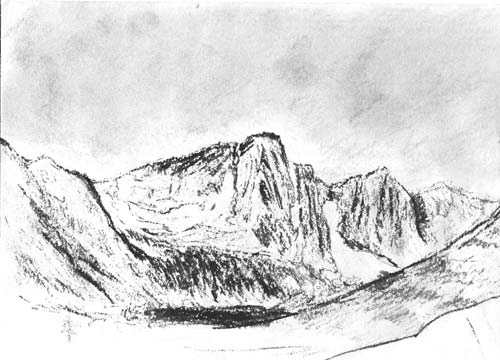

aвтор визуальной работы - Andrei Shchetnikov

Перевод с испанского Андрея Щетникова.

Puerto perdido

Todo es estrecho y hondo

en este suelo ingrávido, las flores

crecen sobre cuchillos, boca abajo en la arena

puede oírse un volcán; cuando la lluvia

la moja, se despeja

la incógnita, aparece

una silla fantástica en el cielo,

y allí sentado el Dios de los relámpagos

como un monte de nieve envejecido.

Todo es estrecho y hondo, las personas

no dejan huellas porque el viento

las arroja a su norte y su vacío,

de manera

que de improviso

yo salgo a mi balcón y ya no veo a nadie,

no veo casas ni mujeres rubias,

han desaparecido los jardines,

todo es arena invulnerable, todo

era ilusión, no hubo

sobre esta orilla del planeta nadie

antes que el viento.

Entonces corro hasta las olas, me hundo

en su beso, los pájaros

hacen un sol encima de mi frente,

entonces tomo posesión del aire

y de las rocas temporales

en el nombre del viento, las estrellas azules,

Valparaíso, el viento.

Забытый порт

Здесь всё – такое узкое и глубокое,

на этой невесомой земле; даже цветы

растут на остриях кинжалов; упав ничком

на песок, можно услышать вулкан; а когда

утихает гроза и проясняется, на небесах

возникает фантастический трон,

на котором среди молний восседает Господь,

словно гора из древнего снега.

Здесь всё – такое узкое и глубокое,

даже люди не оставляют следов, ветер

их уносит на север, в свою пустоту,

и когда я внезапно

выхожу на балкон, я не вижу уже ничего,

ни домов, ни белокурых красавиц,

все сады куда-то исчезли,

всё стало неуязвимым песком, всё стало

иллюзией, на этом берегу

нашей планеты нет никого,

кроме ветра.

И вот я бегу за волнами, окунаясь

в его поцелуи, птицы кружат

в солнечном свете над моей головой,

я вступаю во владение воздухом

и недолговечными скалами

во имя ветра; синие звёзды,

Вальпараисо, ветер.

Qedeshim qedeshoth

Mala suerte acostarse con fenicias, yo me acosté

con una en Cádiz bellísima

y no supe de mi horóscopo hasta

mucho después cuando el Mediterráneo me empezó a exigir

mas y más oleaje; remando

hacia atrás llegué casi exhausto a la

duodécima centuria: todo era blanco, las aves,

el océano, el amanecer era blanco.

Pertenezco al Templo, me dijo: soy Templo. No hay

puta, pensé, que no diga palabras

del tamaño de esa complacencia. 50 dólares

por ir al otro Mundo, le contesté riendo; o nada.

50, o nada. Lloró

convulsa contra el espejo, pintó

encima con rouge y lágrimas un pez: —Pez,

acuérdate del pez.

Dijo alumbrándome con sus grandes ojos líquidos de

turquesa, y ahí mismo empezó a bailar en la alfombra el

rito completo; primero puso en el aire un disco de Babilonia y

le dio cuerda al catre, apagó las velas: el catre

sin duda era un gramófono milenario

por el esplendor de la música; palomas, de

repente aparecieron palomas.

Todo eso por cierto en la desnudez más desnuda con

su pelo rojizo y esos zapatos verdes, altos, que la

esculpían marmórea y sacra como

cuando la rifaron en Tiro entre las otras lobas

del puerto, o en Cartago

donde fue bailarina con derecho a sábana a los

quince; todo eso.

Pero, ahora, ay, hablando en prosa se

entenderá que tanto

espectáculo angélico hizo de golpe crisis en mi

espinazo, y lascivo y

seminal la violé en su éxtasis como

si eso no fuera un templo sino un prostíbulo, la

besé áspero, la

lastimé y ella igual me

besó en un exceso de pétalos, nos

manchamos gozosos, ardimos a grandes llamaradas

Cádiz adentro en la noche ronca en un

aceite de hombre y mujer que no está escrito

en alfabeto púnico alguno, si la imaginación de la

imaginación me alcanza.

Qedeshím qedeshóth, personaja, teóloga

loca, bronce, aullido

de bronce, ni Agustín

de Hipona que también fue liviano y

pecador en Africa hubiera

hurtado por una noche el cuerpo a la

diáfana fenicia. Yo

pecador me confieso a Dios.

Кедешим кедешот

Мало счастья – переспать с финикиянкой.

Я переспал с одной в прекраснейшем Кадисе

и ничего не знал о своём гороскопе,

покуда Средиземное море не принялось швырять меня

взад и вперёд своими волнами; я с трудом

вернулся, почти измождённый, в свою

двенадцатую центурию; всё кругом было белым: птицы,

океан, и рассвет был белее белого.

Я из Святилища, – сказала она. – Я и есть Святилище.

Нет такой шлюхи, – подумал я, – которая не говорила бы

самых напыщенных слов. 50 долларов

за путешествие в другой Мир, – откликнулся я, смеясь; – или шиш.

50, или шиш. Она разрыдалась перед зеркалом

и нарисовала губной помадой и слезами рыбку: – Рыбка,

помни о рыбке.

Она сказала это, сверкнув огромными глазами,

бирюзовыми, полными слёз, и тут же принялась вытанцовывать на ковре

свой отлаженный ритуал; первым делом она поставила диск

с вавилонской музыкой, и ложе пришло в движение,

затем потушила свечи: ложе было тысячелетним граммофоном,

игравшим прекрасную музыку; и голубки,

откуда-то выпорхнули голубки.

А на ней ничего уже не было, совсем ничего,

только эта рыжая грива и зелёные сапожки, такие высокие,

что она возносилась из них, мраморная и святая, словно

тогда, когда её и других волчиц

разыгрывали в лотерею в древнем Тире, или

когда она была танцовщицей в Карфагене, делившей свою простыню

с пятнадцатью мужчинами за ночь.

И вот, – ох, придётся сказать это

удобопонятной прозой, –

это райское зрелище так пробрало меня до самого

позвоночника, что моё семя

понесло меня вверх, и я завалил её так грубо,

словно это был никакой не храм, а обычный бордель,

я целовал её терпко,

я терзал её, и она столь же

жадно целовала меня своими лепестками,

перепачканные и счастливые, мы пылали великой страстью,

так что Кадис был охвачен огнём в эту безумную ночь,

а мы подливали в него своё масло, о котором нет ни слова

в финикийском алфавите, и моему воображению

уже не хватает воображения.

Кедешим кедешот, статуэтка, безумная

теологиня, с бронзовой кожей

и томительным звоном, сам Августин

Гипонский, а уж он-то был настоящим блудником

и африканским грешником, не смог бы

совладать с собой этой ночью,

увидев слепящее тело моей финикиянки. Я,

великий грешник, исповедуюсь перед Господом.

Qué se ama cuando se ama

¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz terrible de la vida

o la luz de la muerte? ¿Qué se busca, qué se halla, qué

es eso: amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes,

o este sol colorado que es mi sangre furiosa

cuando entro en ella hasta las últimas raíces?

¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer

ni hay hombre sino un solo cuerpo: el Tuyo,

repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces

de eternidad visible?

Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra

de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar

trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una,

a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso.

Что любит себя в любви

Что любит себя в любви, мой Боже: жестокий свет жизни

или сияние смерти? Что ищет себя, что себя находит: что

это: любовь? Кто это? Женщина с её глубиной, её розами и вулканами,

или это многоцветное солнце – моя кипящая кровь,

когда я вхожу в неё вплоть до последних корней?

Или всё это – лишь большая игра, мой Боже, и нет ни женщины,

ни мужчины, но лишь единое тело Твоё,

в прекрасной россыпи звёзд, в летучих частицах

зримой вечности?

Я умираю здесь, о Боже, на этой войне,

когда хожу среди них по улицам и не могу любить

три тысячи сразу, ибо навеки приговорён к одной,

к единственной, к той, которую ты вручил мне в этом древнем раю.

Los verdaderos poetas son de repente

Los verdaderos poetas son de repente:

nacen y desnacen, dicen

misterio y son misterio, son niños

en crecimiento tenaz, entran

y salen intactos del abismo, ríen

con el descaro de los 15, saltan

desde el tablón del aire al roquerío

aciago del océano sin

miedo al miedo, los hechiza

el peligro.

Aman y fosforecen, apuestan

a ser, únicamente a ser, tienen mil ojos

y otras mil orejas, pero

las guardan en el cráneo musical, olfatean

lo invisible más allá del número, el

vaticinio va con ellos, son

lozanía y arden lozanía.

Al éxtasis

prefieren el sacrificio, dan sus vidas

por otras vidas, van al frente

cantando, a cada uno

de los frentes, al abismo

por ejemplo, al de la intemperie anarca,

al martirio incluso, a las tormentas

del amor, Rimbaud

los enciende:

«Elle est retrouvée

Quoi? L’Eternité»

Pero la Eternidad es esto mismo.

Истинные поэты непредсказуемы

Истинные поэты непредсказуемы:

они приходят на этот свет и уходят, они раскрывают

тайну и сами, как тайна, они – точно дети

в своём упорном развитии, они низвергаются в бездну

и покидают её, невредимые, они смеются

с бесстыдством 15-летних, они летят с трамплина

на зловещие океанские рифы, они не знают

страха перед страхом, очарованные

опасностью.

Они влюбляются и сияют, они делают ставки

на бытие и только на бытие, у них – миллионы глаз,

миллионы ушей, спрятанных

в черепной музыкальной коробке,

они вдыхают запах незримого, неисчислимого,

им на руку всякое предсказание,

они благоухают, как свежесть.

Принесение жертвы

для них важней вдохновения, они отдают

свои жизни другим, они идут вперёд

и поют, идут впереди, порою –

ввергаясь в пропасть, в разгул анархии,

в страдания, в муки

любви, в них горит огонь,

воспетый Рембо:

«Так обретается

Вечность».

И только Вечность остаётся всё той же.

El principio y el fin

Cuando abro en los objetos la puerta de mí mismo:

¿quién me roba la sangre, lo mío, lo real?

¿Quién me arroja al vacío

cuando respiro? ¿Quién

es mi verdugo adentro de mí mismo?

Oh, Tiempo. Rostro múltiple.

Rostro multiplicado por ti mismo.

Sal desde los orígenes de la música. Sal

desde mi llanto. Arráncate la máscara riente.

Espérame a besarte, convulsiva belleza.

Espérame a la puerta del mar. Espérame

en el objeto que amo eternamente.

Конец и начало

Когда я открываю дверь, что ведёт ко мне самому:

кто крадёт у меня мою кровь, моё настоящее?

Кто швыряет меня в пустоту,

когда я дышу? Кто –

этот палач внутри меня самого?

О, время. Многоликое время.

Лицо, которое ты повторяешь и множишь.

Соль, в которой рождается музыка. Соль

моих слёз. Сорви же свою шутовскую маску.

Дождись моего поцелуя, невозможная красота.

Жди меня в преддверии моря. Жди меня

в ожидании этой вечной любви.

Tabla de aire

Consideremos que la imaginación fuera una invención

como lo es, que esta gran casa de aire

llamada Tierra fuera una invención, que este espejo quebradizo

y salobre ideado a nuestra imagen y semejanza llegara

más lejos y fuera la

invención de la invención, que mi madre

muerta y sagrada fuera una invención rodeada de lirios,

que cuanta agua

anda en los océanos y discurre

secreta desde la honda

y bellísima materia vertiente fuera una invención,

que la respiración más que soga y asfixia fuera

una invención, que el cine y todas las estrellas, que la música,

que el coraje y el martirio, que la Revolución

fuera una invención, que esta misma

tabla de aire en la que escribo no fuera sino invención

y escribiera sola estas palabras.

Воздушная скрижаль

Допустим, воображение – это всего лишь

измышление (а оно так и есть), и этот огромный

воздушный дом, что зовётся Землёю – такое же

измышление, и это разбитое солёное зеркало, из которого

наш образ уходит в далёкую даль, – это

измышление измышления, и моя покойная мама,

в святом ореоле, в белых ирисах, была измышлением,

и вся вода, что течёт

в океаны, и продолжает тайно

выступать из глубин

чудесной материи, была измышлением,

и предсмертный хрип повешенного

был измышлением, и кино, и звёзды, и музыка,

и отвага, и муки, и Революция

были измышлением, наконец, допустим, что эта воздушная

скрижаль, на которой я пишу, была измышлением,

а эти слова на ней проступили сами.

Cada diez años vuelvo

Cada diez años vuelvo. Salgo de mis raíces,

de mi niñez, y vuelvo hasta las últimas

estrellas. Soy del aire

y entro con él en toda la hermosura terrestre:

en el fuego, en el vino, en las espléndidas

muchachas. Soy el mismo

que silba su alegría en las radiantes

calles, el mismo príncipe y el mismo prisionero.

Me pongo esta corona de diez años ardientes

—diez rosas ya resecas por las llamas

de mi cabeza oscura— y el gran público ríe

de la farsa y yo río con ternura,

pues mi fortuna es ésa: quemarme como el sol,

mi único rey, mi único padre.

Каждые десять лет я возвращаюсь

Каждые десять лет я возвращаюсь. Я выхожу

из моих корней, из моего детства, и поднимаюсь

к последним звёздам. Я – из воздуха,

и вместе с ним я вселяюсь в пределы земной красоты:

в огонь и вино, в прекраснейших

девушек. Я – тот,

кто свистит от радости на расходящихся улицах,

я – всё тот же властитель и заключённый.

Я надеваю этот венок десяти пылающих лет –

десять роз, уже засохших от пламени

на моей голове – и толпа веселится, наблюдая

за этим фарсом, и я тоже нежно смеюсь,

ведь таково моё счастье: сгорать, как сгорает солнце,

мой единственный царь и единый отец.

следующая Ольга ЛИВШИНА. THAT LANGUAGE, WITHOUT TRANSLATION

оглавление

предыдущая EDITOR’S COLUMN

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

πτ

18+

(ↄ) 1999–2024 Полутона

(ↄ) 1999–2024 Полутона

Поддержать проект

Юmoney