Рефлект...куадусешщт #32

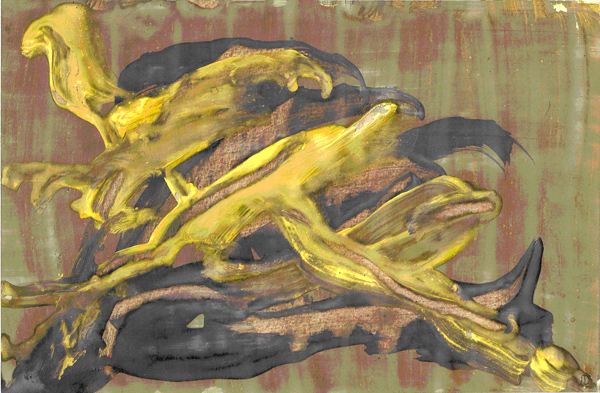

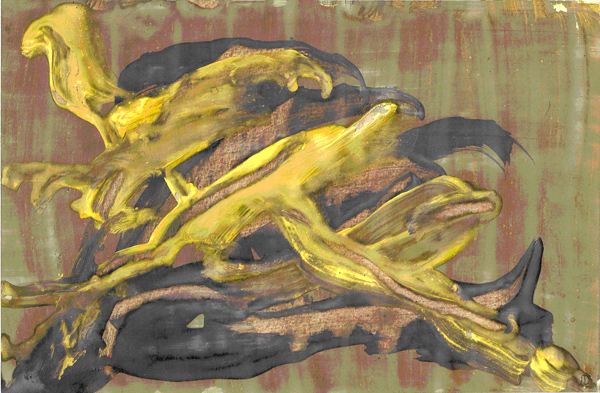

ИРИНА ДОБРУШИНА. Степь и горы

Автор визуальной работы - Irina Dobrushina

ОХОТА НА ЛЬВИЦ

Памяти

В.Г.Вейсберга

Я сижу в полутемной пещере

на каком-то, кажется, мраморном, ложе.

Оно покрыто большим количеством шкур и ковров.

Разбросанные кругом подушки

я подтыкаю вокруг себя,

чтобы удобнее было сидеть.

В пещере где-то справа и сзади много людей,

но я на них не обращаю внимания:

так меня захватывает то, что я вижу

сквозь высокий и узкий пролом в стене.

Это синее,

неправдоподобно синее небо,

и на его фоне гребень горы,

опускающийся вниз справа налево

прямо передо мной.

Чуть ниже гребня,

почти повторяя его рисунок,

идет узким барельефом тропа.

Она на каких-то участках горизонтальна,

на других делает легкий скачок вниз.

Перепады эти без острых углов,

как хорошо обкатанные морем камни.

По этой тропе ходят львицы на водопой.

- Не будете ли вы начальником охоты? -

услыхала я женский голос.

- Хорошо. Согласен.

- Вот это я люблю!

Не надо никого уговаривать

и что-то объяснять. -

Охотники устраиваются где-то позади меня:

через щель в стене пещеры

они будут стрелять.

Но вот появились львицы.

Как странно они движутся по своей тропе.

Они прилегают к ней плотно-плотно

и как бы скользят по камням.

На сбивах тропы они не делают скачков,

а медленно перетекают,

прижавшись к почти вертикальным участкам.

Но вдруг пролетела стрела,

раздался выстрел -

началась охота.

Львицы погибали молча,

падая куда-то вниз,

и погибали почти все.

Наконец, их больше не стало.

Все кончилось.

Я сидела, как в трансе,

перед проломом

и долго не могла даже пошевелиться.

Вроде и не было этой страшной охоты

в неравных

(а когда она бывает в равных?)

условиях.

Охотники разошлись,

и я осталась одна.

И, наверное, навсегда

запечатлелся во мне этот пейзаж:

ярко-синее небо

и оранжево-красный песчаник тропы,

повторяющей в основном рисунок гребня,

и текущая масса львиц,

погибающих просто так,

для забавы каких-то людей.

ДВЕ РОЗЫ

Сегодня я одевалась особенно тщательно. Приняла

хвойную ванну: люблю запах свежего тела. С наслаждением

растерлась жестким полотенцем; кожа покраснела, пятна

выступили у шеи и на груди. Надушила трусики и живот,

потом под мышками. Оделась. Белье я люблю хорошее, мое

неплохое, но бывает лучше. Затем надела юбку и блузку. В

последнее время я чаще ношу юбки с блузками: сменишь

блузку и, хотя юбка прежняя, кажется, будто новый наряд.

Причесалась. Напудрила лицо и, послюнив палец, стерла

пудру с бровей и ресниц. Теперь надушить волосы, шею и

руки. Духи приятные, но не стойкие. Скоро выдохнутся,

останется только легкий-легкий запах. Я почти готова. Чулки.

Туфли. Сумка. И я ухожу.

Я медлила, одеваясь. А теперь бьется сердце, и я волнуюсь

и спешу. И кажется, что мое волнение слышно в телефоне.

-Это я. Ты узнал меня?

-Вера, ты?

-Да. Я соскучилась.

-Как дела?

-Ничего. А твои?

- Так-то и так-то.

-Приезжай.

-Сейчас еду.

Почему я должна притворяться? Я ждала этого звонка, этого

приглашения, я оделась для него и я еду. Я не знаю, что и как

будет, но сейчас я куплю две розы, и это будет для нас.

Он встретил меня, как условились, у метро. Я нервничала и

сказала, что, может быть, погуляем.

-Нет.

-Я не капризничаю. Нет. Мне трудно.

-Понимаю, но пойдем.

-Хорошо.

И мы идем. Все время думаю о розах, которые лежат в

сумке, и как я их отдам: я не знаю, что и как будет, но пусть

сейчас будет хорошо.

Мы пришли. Мы так долго скучали, и теперь мы

вместе. Как было? Сначала плохо, потом средне, а потом...

Потом я была счастлива, и мы поцеловались.

Потом он провожал меня и о чем-то рассказывал, а я

думала: вот неделю тому назад мы шли той же дорогой, и он

обнимал меня, а сейчас нет, потому что мы были вместе. И я

не захотела идти всю дорогу пешком, и он посадил меня в

троллейбус и даже не поцеловал мне руки. И был счастлив, но

не понимал, что со мной, и спрашивал, почему я грустна.

А на следующий день я тосковала и стремилась к нему,

и мы гуляли, и он был влюблен и дрожал, и все целовал меня,

но нам некуда было пойти, и мы сидели на скамейке на

бульваре до двух часов ночи, и он проводил меня до дому, и

мне было хорошо.

А потом мы говорили по телефону и не виделись

несколько дней, а когда увиделись, то снова были вместе. Но

мне уже не было так хорошо. Что-то мешало. Но я успела

привязаться, и один раз была счастлива, и после мы

поцеловались.

И теперь, возвращаясь, домой, мы говорили о разных

вещах, и снова он посадил меня в троллейбус, и снова не

поцеловал на прощанье. И думал, что я на что-то сержусь, но

я не стала ему ничего объяснять.

А сейчас я его не хочу, и мне грустно, потому что я

была влюблена и надушила тело свое и трусики, и каждая

клеточка моя рвалась к нему. И когда я сейчас это пишу, то

снова переживаю этот трепет.

Вероятно, мы еще будем вместе. Я звоню ему каждый

день. Почему? Я очень привязалась, но чувствую, что уже что-

то не так, и знаю: это «не так» будет тянуться долго.

И мне жаль трепета, биения сердца и тех двух роз,

которые были только для нас.

МОЯ СЕМЬЯ

Хелле, Борису и Генриху Шапиро.

У меня большая семья: сестра-близнец Несси, старший

брат Генрих, мама Хелла и папа Борис. Кроме того, у нас дома

всегда живет много людей. Они меняются, и я не сразу

понимаю, кто из них - свой. Но, когда пойму, то уже не путаю.

Одни из них гуляют со мной и Несси, а другие - нет. Но все

равно, я их люблю.

Больше всего мне нравится гулять. Особенно за городом, в

лесу. Мы с Несси бегаем, играем, иногда, как говорят папа с

мамой, "охотимся". Я не совсем знаю, что это такое. На самом

деле, я играю. Иногда в лесу я встречаю собак, которые очень

похожи на меня, но мама Хелла почему-то их называет

"косули" и берет нас с Несси на поводок. Это не совсем

справедливо: ведь не берет же она на поводок Генриха, а он

такой же член семьи, как и мы. Может быть потому, что он

старше и больше.

Папа и мама любят рассказывать про нас разные истории.

Я слышала, как мама Хелла говорила о том, как мы с Несси

выясняли, кто из нас главный. Несси больше меня и сильнее,

но я умнее, а она меня покусала, но я все равно не

испугалась ее, укусила в нос, положила на нее лапу, и тогда

Несси поняла, что меня надо слушаться.

Мне необходимо следить за всем, так как взрослые часто

забывают, что им нужно делать. Мама про меня тогда

говорит!: " Бро бдит". Иногда приходится взрослым

напоминать, что время гулять или есть. Я выбираю того, кто

здесь главный, и показываю ему, что уже пора.

Однажды мы гуляли в горах, и я с Несси выбралась вниз на

луг. Вдруг передо мной появился "заяц " (так его назвал

папа), а я побежала за ним. Он стал петлять, но я рассчитала,

как он будет бегать, и встретила его и придавила лапой к

земле. Он испугался, но я решила его успокоить и стала

вылизывать. А он был тихий-тихий, не шевелился и не играл.

Когда я его отпустила, он долго сидел передо мной, смотрел

на меня и не двигался. Потом мне это надоело, и я вернулась.

Где в это время была Несси, я не знаю. Папа мне ничего не

сказал, но был очень не доволен моей игрой с "зайцем". Не

знаю почему. Я же его не кусала и не пугала.

Сейчас к нам приехали Ира с Володей. Володя гуляет с

нами, а Ира - нет. Но напоминать об этом надо Ире. Она

лучше "бдит".

Наверное, они тоже уедут. Все, кто не члены нашей семьи,

через некоторое время уезжают. И я не знаю, вернутся ли они.

У меня еще есть взрослая сестра Уся. Она уехала давно, и

ее все нет. Папа говорит, что она обязательно вернется. И я

ее жду.

Все "свои" нас с Несси любят и называют "маленькие,

сладкие собаки" или "kleine SuBe". Как видите, мы знаем два

языка: немецкий и русский. Так научили нас папа с мамой.

Бро Шапиро

(собака из Тюбингена).

ЛИНА

В палате спят почти все. Моя соседка Лина, как обычно,

смотрит в потолок. Она всегда засыпает раньше меня и

просыпается раньше. Но старается не шевелиться и лежит

тихо-тихо, чтобы не разбудить меня. Примерно с двух до трех

я оберегаю ее. Но мы не дружим. Кровати почти

соприкасаются и чуть-чуть скрипят. Когда все, кроме нас,

засыпают, мы поворачиваемся, друг к другу лицом и

улыбаемся. Иногда я протягиваю ей руку, и она касается ее

ладонью.

Завтра ее выпишут. Она провела здесь несколько месяцев.

Как и про всех, про нее будет написано, что она отправляется

домой с улучшением. На самом деле это не так. Редкие

волосы Лины шевелит ветер - он дует в наши окна. Сестра

тяжело топает по коридору и с силой щелкает замком -

бережет наш покой. А после пяти утра она и дежурные

нянечки завалятся отдыхать, а в журнале появится запись,

что в отделении ночью все хорошо спали, и никаких

происшествий не было.

В каждой истории болезни время от времени появляются

записи об улучшении нашего состояния. Сестры и нянечки

считают всех больных лентяйками и бездельницами и открыто

ненавидят их за то, что те лежат в больнице и ничего не

делают, а они, несчастные, трудятся.

Лина несколько раз покушалась на самоубийство, и

поэтому ее притащили сюда. Здесь она уже более полугода,

делаeт вид, что с ней все в порядке, и врачи ей верят. У меня

есть ее телефон, хотя неясно, зачем она мне его дала.

По ней "страдает" Галя (как говорят в отделении

"двуснастка"), страдает по-настоящему, так как Лина к ней

равнодушна. Лина равнодушна ко всему и ко всем, и это

хорошо - равнодушие.

Мало кто знает целительную силу равнодушия.

Утром за Линой приходят, она одевается в закрытой темной

каморке, причесывается перед карманным зеркальцем

медсестры. Боже, как преображается женщина, вылезши из

больничного халата.

Я пишу, пишу и боюсь поставить точку. А дело в том, что

через несколько дней, очутившись дома, я позвонила Лине и

узнала, что ее больше нет.

ГУБКА

Железнодорожный вокзал. Ночь. Мы сидим на лавочке.

Точнее: Миша сидит и спит, а я пытаюсь лежать и отдохнуть.

Кто-то, не то милиционер, не то работник связи, каждые 15

минут проходит между лавками и стучит чем-то

металлическим, не давая людям спать и лежать.

"Садитесь, уберите ноги со скамьи", кричит он и стучит все

громче и громче, подходя к нам. Миша не шевелится и сидя

спит, меня же человек толкает, я убираю голову с Мишиных

колен и сажусь.

Мы прилетели вечером в Каунас смотреть Чурлениса, и ни в

какой гостинице нам не удалось зацепиться.

Скоро утро, я бужу Мишу, мы приводим себя в порядок и

уходим.

Редкое для Прибалтики утро. Нас двое, нас ждет Чурленис

и будущее.

А я устала, и иду кое-как, и не хочется, есть, и настроение

паршивое. После какой-то забегаловки усаживаемся на

бульваре. Начинает просто скрести. Такую авантюру, не бог

весть какую, лучше проводить одной. Предвкушению

Чурлениса, которого я видела только на репродукциях,

мешает необходимость общаться. С Мишей всегда надо

помнить, что и как сказать, и это тяготит меня. Сколько раз я

напоминала себе, что я - не подарок, а хочется сбежать, хотя

влечет меня к нему чрезвычайно.

Но вот раздражение перехлестывает все, и в ответ на

невинную фразу я говорю

-Уйди.

-Почему?

-Не знаю. Уйди! Я хочу быть одна.

После непонятной перебранки он уходит, а я сижу и смотрю

в небо. Постепенно в голове проясняется, и я бросаюсь за

ним вдогонку. Его нет. В конце бульвара я поворачиваю

обратно и сажусь на ту же скамейку.

Значит, так. Я прилетела в Каунас одна, и, когда откроется

музей, пойду к Чурленису. Я успокаиваюсь, мне кажется, что

одиночество, о котором я всегда мечтаю, приходит, наконец,

ко мне. Но где-то легко, легко скребут на душе кошки.

И вдруг передо мной Миша.

-Как я рада!

Взяв его за руку, я встаю, и мы идем в музей. Проходя

мимо аптеки, заходим туда, и я покупаю губку, настоящую

греческую губку, не виданную мною раньше. Она маленькая,

но Миша говорит, что от воды она разбухнет и станет

большой.

В залах никого нет, мы долго бродим от картины к картине.

Уходить не хочется.

Наконец мы на улице, идем к фуникулеру, поднимаемся

высоко над городом.

-Смотри, какая базилика!

Я смотрю. Я счастлива. Но пора лететь обратно.

Через несколько дней я провожаю его в Москву. По

дороге домой он заезжал на Рижское Взморье. "Только жалко,

что был один. Все время вспоминал Каунас". Читая, я слышу

его интонацию.

В Москве он просит подарить ему губку, мне почему-то не

хочется, но я отдаю ее.

Интересно, как долго живет мертвая губка?

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ

("Красное и черное")

- Если б я тебя не родила, моя жизнь сложилась бы

счастливо, а так она сплошь поломанная.

- Мама, я в 13 лет поняла, что твои нападки – чистейший

шантаж, но не догадалась, что это будет продолжаться всю

жизнь.

- Нет. Если б не твое рождение, я бы еще в Харькове

вышла замуж за Гришу Гриневича или позже в Москве за

Леонида Михайловича.

- Ну, и что ж я такого сделала, что ты этого не

осуществила?

- Не сделала, а родилась, вот я и мыкаюсь с твоим отцом.

- Во-первых, я родилась исключительно по твоему, а не по

моему решению. Да и с отцом ты не мыкаешься, а вы оба

отлично свою жизнь отладили, я-то при чем?

- Если б ты не родилась...

Я в гневе:

- Кончай чепуху молоть!

- Если б ты не родилась...

Я в ярости стягиваю скатерть со всей посудой на пол.

- Сейчас всю посуду побью!

- Ну, конечно, у меня, а не у себя.

Я влетаю в свою комнату и начинаю методически бить всю

посуду, потом к ней, и продолжаю то же занятие. Замечаю, что

мама тщательно одевается, берет ключи и сообщает, что

уезжает жить к подруге – Нине Дометьевне.

- Если б ты была в аффекте, то поехала бы в чем была, а то

и красоту навела, да еще сообщила, куда поедешь.

Мама уходит.

До Нины Дометьевны максимум полчаса езды, а мама – я

знаю – докатит на такси. Через 45 минут звоню маминой

подруге.

- Я не могу позвать твою маму. Она мне сказала, что ты

будешь звать ее обратно.

- А я и не зову, но передайте ей, что нечего в семейные

разборки втягивать пол-Москвы. Я держу в руках молоток, и

если она через 5 минут не будет у телефона, то я разбиваю

зеркало в ее шкафу. А она прекрасно знает, как сказала, так

и сделаю.

Мама подбегает к телефону.

- Немедленно возвращайся, перестань огород городить.

Жду час. После этого, если тебя не будет, разобью все

зеркала в доме, а напоследок - окна на улицу (учти – зима) и

уезжаю в другой город.

- А как же твой муж? А кроме того, я вызвала к тебе врача

из диспансера.

- Не твоя забота. Учти, мне надоело слушать, что я

виновата в том, что я родилась.

Положила трубку телефона и огляделась. Веником смела в

две кучи разбитую посуду: у мамы и у себя. Привела себя в

порядок, сложила небольшой чемодан, позвонила подруге в

Ленинград, договорилась, что, может быть, приеду, хотя

маловероятно.

Взор остановился на раскрашенной черным лаком двери

моей комнаты. Абстрактный рисунок кое-где перебивался

ярко-красным лаком для ногтей.

Раздался стук в дверь. Это оказались врач и медсестра из

диспансера. Они вошли ко мне в комнату, закрыли за собой

дверь и уставились на нее.

- Что это? - спросила врач.

- Дверь.

- А почему она такая?

- А почему бы и нет? По-моему, хорошо.

- Хорошо-то, хорошо, но непривычно.

- Заглядывайте почаще – привыкните.

Попили чаю. Врач сказала, чтобы я распаковывалась: мама,

конечно, вернется. И они ушли.

Мама явилась через 10 минут. Проскользнула к себе в

комнату, сказала, что хочет чаю, а чашек нет.

- Пей из эмалированной кружки.

- А у теба ничего из посуды не осталось?

- Нет, ничего нет.

- Ну, и как быть?

- По-моему, очевидно как: покупать новую посуду и не

валять дурака.

Давний друг нашей семьи, Марк Борисович, когда узнавал

об очередной семейной разборке, кивал на портрет красивой

гречанки – моей бабушки с материнской стороны, - и говорил:

- Ну чего ты хочешь, Ирочка, капля грецкой крови, она

бусует.

ТЮЛЬПАНЫ

Вере Сажиной

В больнице я обычно сплю у окна. Больные боятся таких

мест, по их мнению, там дует.

В обычных больницах это не очень принципиально, а вот в

психиатрии – весьма. Дело в том, что из-за перенаселенности

тумбочек нет. А тут – целый подоконник, да и гляди в окно

сколько влезет, а это какая-никакая, но личная свобода..

Весь запас моего здравомыслия и выдержки тратится

сначала на то, чтобы вернули отобранные в приемном покое

очки. После этого – чтобы не отбирали книги. Чем они

мешают, никак не пойму. И, наконец, получить подоконник

для пластмассовой банки, так как в ней практически всегда –

цветы. Сегодня это тюльпаны. Не садовые, а такие, которые я

больше люблю, маленькие, невысокие – степные. Когда они

зацветают, это незабываемое зрелище. Переливается,

волнуемая красным цветом, вся видимая земля.

В палате я просыпаюсь первая или вторая – кто-то

повернулся, вышел – я сплю очень чутко.

Вот и сегодня я проснулась в 4-5, оглядываюсь и вижу: от

проема, изображающего дверь, под кроватями ползет Рива,

старуха-шизофреничка с полным распадом логического

мышления и неуничтожаемой любовью к красоте.

Я не могу сказать: она крадет мои цветы, нет, она просто

без них жить не может.

Я перехватываю ее взгляд на полдороге к моей кровати.

Рива замирает, я грожу ей пальцем. Она разворачивается и

уползает.

На сегодня мои тюльпаны спасены. Рива никогда не делает

второй попытки. После подъема я даю ей цветок, и она сама

расцветает, прижимая его к груди. Так и ходит с ним в

обнимку весь день, и ничего ей больше не надо.

СОН ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Посвящается Ральфу Дутли*

Я вызван к жизни темнотой

Волшебных снов литературы...

Эдуард Лимонов

Мне приснилось, что мы с мужем долго и обстоятельно

обсуждаем достоинства и недостатки переводов, сделанных

Семеном Липкиным, - переводов Мандельштама на русский

язык.

..........................

* Paльф Дутли – швейцарец, живущий в Париже,

французский поэт и переводчик Мандельштама на немецкий

язык.

ПОЧЕМУ?

Обычный день в конце лета: то ли в августе, то ли в начале

сентября. Окраина Омска. Мне 13 лет. Мы живем очень

близко от Иртыша: квартал от дома, затем поворот направо и

вниз. Дорога пологая и не длинная. По краям спуска

маленькие одноэтажные и двухэтажные дома. Этот берег реки

– низкий. Погода безветренная, ясная, но не солнечная.

Высокие и сплошные перистые облака.

О том, что я пошла купаться, никто не знал. Впрочем,

отношения в семье уже сложились: я была вполне

самостоятельной и не отчитывалась в своих делах.

На берегу разделась и полезла в воду. Плавала я неплохо и

воды не боялась. В том возрасте и раньше я вообще ничего не

боялась, не то что сейчас. Это даже была какая-то патология.

То я разнимала дерущихся взрослых алкашей, а то, однажды,

сцепившихся собак.

И вдруг мне пришла в голову дикая (не могу сказать иначе)

мысль: переплыть Иртыш. Противоположный берег виден не

был, но я на это не обратила внимания.

Словом, я поплыла. Плыву себе и плыву, иногда отдыхаю,

лежа на спине. Вдруг появились волны. Это прошел пароход.

Поднимаясь на воде, я оглянулась: берег, от которого я

плыла, был едва виден. Когда волна спадала, он исчезал.

Противоположный берег так и не появился. И вдруг я поняла,

что еще немного, и я не буду знать, где я, и куда плыть.

Решила возвращаться. Доплыла, обсохла, нашла одежду и

вернулась домой.

О своем приключении я никому не рассказала. Но не

забыла. Оно засело в голове, как напоминание – о чем? Не

знаю. Я пыталась сейчас восстановить мотив моего безумного

заплыва, но неудачно. Помню только этот факт и больше

ничего. Но помню так ясно, как будто это было вчера.

Проходящий по Иртышу пароход фактически спас мне жизнь,

а я ощущаю только некоторую странность своего сознания

того времени.

Мне вообще часто не удается вспомнить мотивы своих

поступков в детстве.

Почему?

СТЕПЬ И ГОРЫ

С детства меня манили зеркала,

Человек в них меняется непрерывно.

Мое зеркало - спутник с 12 лет.

Я вижу в нем степь и горы.

В эвакуации я некоторое время жила в Алмате. Пишу

слитно, как говорят местные жители. По-казахски, если

последний звук первого слова совпадает с первым

следующего, они произносятся как один звук.

Жила практически за городом, за воровским районом под

названием Шанхай, на территории теплоэлектростанции и

консервного завода; это место все именовали просто

территорией.

Почтовый адрес: Ташкентская аллея, от которой до

территории еще нужно было дойти. Она (эта аллея)

начиналась у железнодорожного вокзала, считавшегося

концом города, и шла, возможно, в Ташкент. Это было шоссе,

прямо по краям которого стояли дома. Тротуаров не было, а

непролазная грязь была. Большую часть года приходилось

идти по середине шоссе, чтобы не сбил транспорт.

Если стоять спиной к вокзалу, то вправо от аллеи отходили

три ответвления: тропинка (самая короткая) через Шанхай,

узкоколейка, ведущая к территории и мощеная дорога, самая

длинная.

Ближайшая школа находилась у вокзала. Я начала учиться

там, но в классе шла непрерывная стрельба гвоздями из

рогаток, так что об учебе думать не приходилось. Я стала

искать нормальную школу. И нашла. Она была в центре

города. В то время в Алмате ходил только трамвай по

единственному маршруту: от вокзала до Линий – так

назывались тогда улицы в противоположной части города, в

предгорьях Тянь-Шаня.

Дорога в школу делилась на три этапа: до вокзала, затем

на трамвае до центра, а оттуда пешком до школы. На трамвае

я ездила не часто. Он ходил очень редко, и в нем обычно была

дикая давка, так что не всегда можно было сесть. В худшем

случае (без трамвая) дорога занимала полтора часа.

До вокзала я обычно добиралась через Шанхай. По нему

ходили не все: местные били приезжих. От первой

назревающей драки я не уклонилась. Окруженная

подростками, схватила два кирпича и приготовилась к битве.

Заорала, что пусть они меня поколотят, но я буду защищаться

и лупить их этими кирпичами по башке. Драка рассосалась, и

меня там больше не трогали.

Шанхай стоял на болотистой почве и состоял из саманных

домиков и землянок. Условия жизни по любым меркам там

были жуткие.

Дорожка через Шанхай была узкая, по бокам – жидкая

грязь. Однажды я нечаянно уклонилась от нее, и мои галоши

утонули. Это была катастрофа. Без них здесь ходить было

нельзя. Я сняла пальто, положила его на дорожку, засучила

рукава и стала ковыряться в глине, пока не выудила галоши.

В новой школе я училась в третьей смене. Занятия

кончались в 10.30, поэтому домой я попадала в 12. Мама

очень боялась, как я буду возвращаться так поздно одна и в

таком районе, и выходила меня встречать. Это была чистая

комедия. Она никогда не запоминала условленного маршрута,

и мы чаще всего не встречались. Придя домой, я заставала

в тревоге бабушку, которая была готова к выходу: искать

меня и маму. И вот ночью мы порознь бродим по разным

дорогам, тат как я, естественно, тоже шла искать маму.

Воссоединение всех трех происходило не просто и не быстро.

Глупее вариант трудно было придумать, но переубедить

родителей оказалось невозможным.

Мне не сразу отдали документы в первой школе, и я

некоторое время ее посещала. Объясняя мотивы своих

поисков новой школы, я что-то мастерила. Мама

поинтересовалась, чем я занимаюсь, и выяснила, что я делаю

рогатку для участия в "стрельбе". Это ее убедило.

Новая школа находилась на улице Пастера. Кстати, почти

все окрестные жители именовали ее улицей Пастыря. В этой

школе шла интенсивная культурная жизнь. В ней действовали

различные кружки, в том числе художественного слова и

театральный, куда я немедленно вступила и попала в число

нескольких человек, входивших в городскую концертную

бригаду. Выступали мы обычно в госпиталях. С весны

регулярно ездили на Медео, где в каком-то особняке и

поместье был организован санаторий для выздоравливающих

военных. Об этом:

Весна в горах,

Машина мчится вверх.

Мы держимся за руки.

И море миндаля цветущего летит навстречу.

В августе нашу руководительницу Екатерину Ивановну

послали в садоводческий совхоз Горный Гигант, куда

попадает герой Юрия Домбровского перед арестом. Несколько

человек из нашей бригады поехали с ней.

Сады были разбиты по склонам глубокого ущелья, на дне его

текла речка Алматинка. Купаться в ней было нельзя: так

мощно было ее течение и холодна вода.

Мы работали в колхозе недели три, а потом нас отпустили,

разрешив взять с собой столько яблок и груш, сколько мы

хотим, то есть сколько можем унести.

И вот я набила плодами свою парусиновую сумку, сшитую

мамой, и ранним утром мы пешком отправились в город,

домой.

Часов в 12 у нас был обед. Мы ели роскошное, огромное,

величиной с небольшой арбуз, яблоко. Это был апорт – сорт,

которым славится Алмата. Я этот сорт – рассыпчатый,

сахаристый, сладкий – не люблю. А в саду, где мы работали и,

естественно, все, что можно, перепробовали, я нашла яблоню,

у которой в августе были спелые темно-лиловые, терпкие,

кисло-сладкие, удивительные плоды. Я такие особенно

люблю. Ни до, ни после, нигде и никогда, даже на

алматинском рынке я таких не встречала. Что это была за

яблоня, для меня до сих пор загадка.

И вот по горам мы пешком идем домой. Мне очень тяжело

нести вещи и фрукты. Я раздумываю, а потом начинаю

понемногу выбрасывать вещи, оставляя плоды, как большую

ценность (вообще-то, мы жили в Алмате голодно).

Когда мы добрались до Линий, у меня из вещей остался один

свитер, который я не решилась выбросить.

И вот подъезжают трамваи, переполненные, и я не в силах

влезть ни в один. Приходят, уходят, я пробую, но безуспешно.

Наконец, понимаю, что если не сяду в последний, то останусь

тут на ночь, так как идти через весь город у меня уже нету

сил.

Не помню, как я втиснулась в последний трамвай. Он довез

меня до вокзала, а дальше опять дорога пешком.. Домой я

попала часа в три ночи, меня никто не ждал, а сокровищ,

которые я принесла, тем более.

Так мне и запомнился этот путь в горах, когда я иду и через

некоторые промежутки времени что-то из вещей выкидываю,

бережно охраняя яблоки и груши.

Работа в горах была чудом. Сами сады, оптически

подвинутые к ним снежные вершины, краски и освещение

снегов, льда, меняющиеся в течение дня.

Утром - вода обжигающая с корочкой льда.

Вечером - смотрим в костер.

Яблоки, груши -

Их собираем неспешно.

Далеко внизу - речка.

Речка, речушка,

Как струишься ты,

Ты, реченька, болтушка,

Болтушка ты, игрушка.

Кругом тебя- кусты.

А я гляжу на снега в вышине,

Их переменчивый цвет завораживает меня.

Ожидаю ухода солнца -

Птица на дереве.

.

НИТЬ АРИАДНЫ

Каждую ночь мне снятся близнецы.

Один красный,

другой синий.

Две ниточки разного цвета

от сдвоенных зародышей

тянутся по всей квартире.

Я встаю и иду,

держась за упругую двойную нить.

Иногда хочется бросить ее,

но она притягивает

и приводит меня к шкафу.

Я перебираю правой рукой книги,

держась левой за красно-синий шнур.

Это неудобно,

и я пытаюсь оторвать левую руку

и заняться книгами обеими руками,

но шнур не отпускает меня

и уже тянет от шкафа.

Я успеваю только

вынуть из-за стекла скифские черепки

и положить их на пол.

Нить приводит меня в коридор,

вьется вокруг сапог,

я пытаюсь распутать ее

и долго топчусь на месте.

Я хочу уйти от всего этого,

но не удается.

Близнецы и их кровь -

- красно-синие шнуры -

- обладают магнетической силой.

Я просыпаюсь в постели

и только смутно помню

красно-синий вариант

моей ариадновой нити.

Утром

я обнаруживаю ключ

от входной двери,

вставленный в незапертый замок.

Иногда муж рассказывает мне

о моих ночных блужданиях,

и как он укладывает меня в кровать.

Обычно я ничего не помню.

И только изредка

вид,

вспышка,

отблеск сочетания синего с красным

вызывает во мне память

о неизбежных магнетических

близнецах.