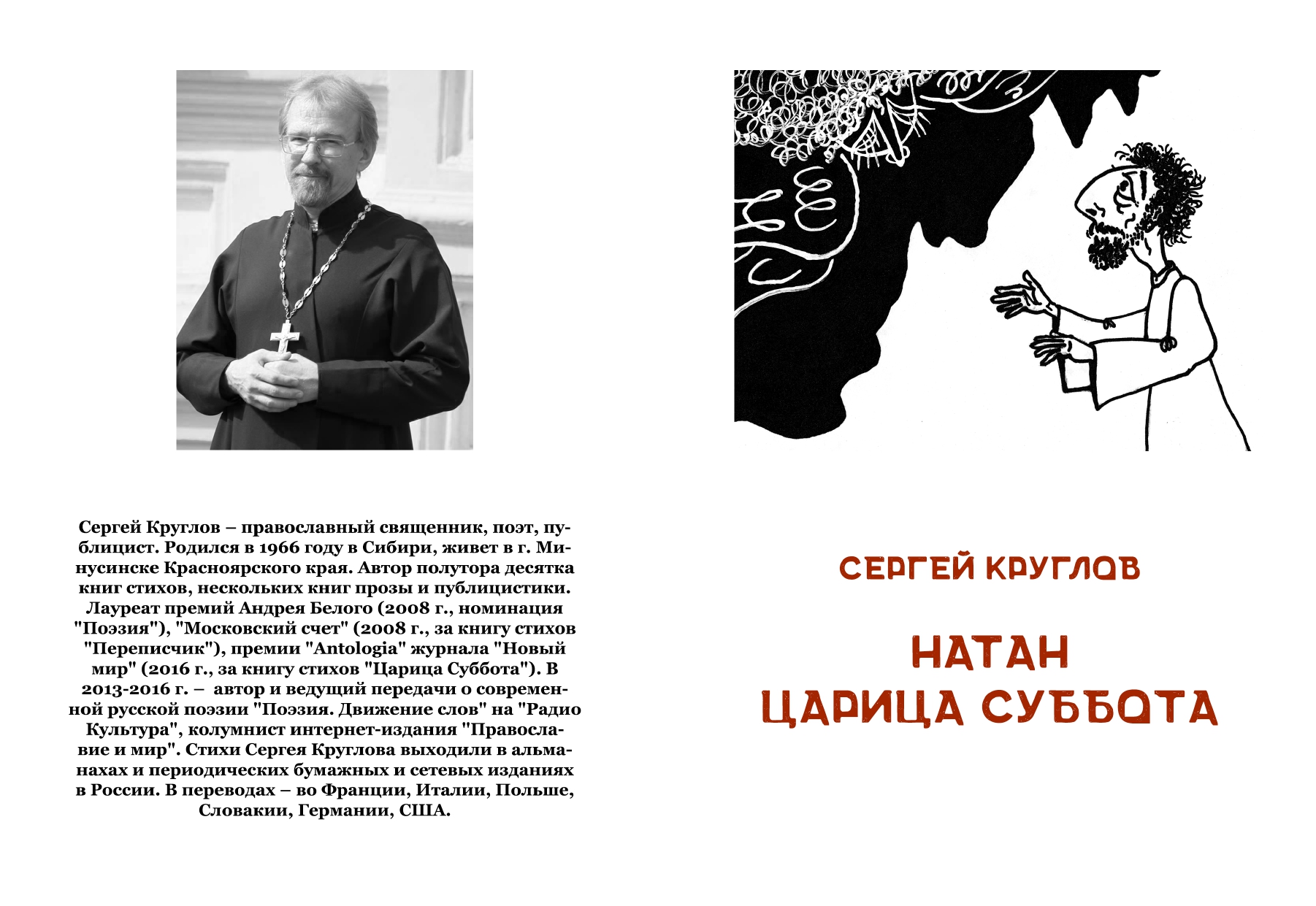

Сергей Круглов

НАТАН -- ЦАРИЦА СУББОТА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Стихи, собранные в этой книге, написаны мною давно, в разные годы. Меня нередко спрашивали тогда (сейчас уже как-то перестали, разве что снова спросят на Суде): «Почему вы, православный священник, так живо интересуетесь еврейской темой?». Единство Ветхого и Нового Заветов, подлинные и мнимые противоречия Талмуда и христианского Предания и иудейского и христианского образа молитвы, отношения к Богу/Б-гу и спасению/Спасителю человека и мира, меня интересовали всегда, и до сих пор я вижу где-то именно в этой области важнейшие сосредоточения смыслов человечества, всех его жгучих вопросов и потрясающих ответов, открывающих новые вопросы; а латентный (а порой и неприкрытый) антисемитизм, встреченный мною в православной среде с первых же лет вступления в Церковь, вызывал и вызывает боль и жалость к тем, кто, ослепленный ксенофобией и нелюбовью, готов предавать отторжению и уничтожению брата своего, - история, неновая со времен Каина и Авеля; именно этот антисемитизм когда-то и дал мне, церковному неофиту, толчок в сторону изысканий по теме, равно же и толчок в поэтическом творчестве, ибо так уж я устроен Богом - как человек, пишущий стихи, ими осмысляющий и чувствующий бытие. Нельзя сказать, что сегодня всё это мне стало уже неинтересно, неактуально или, там, выучено наизусть и разобрано до мелочей (эта тема бездонна, или, как сказал один православный вития, «конец безконечен»), никак нельзя и сказать, сами видите, что ситуация в мире, в котором вершат свою жизнь чада Бога Единого, кардинально изменилась; однако былые страсти по «еврейскому вопросу» во мне понемногу, с течением лет, таки улеглись, уступив место более-менее трезвому пониманию вещей и сложившемуся в сей области убеждению. Остались – стихи, которые автор, как и всякий родитель – своих чад, должен отправить в мир, к людям. Конечно, многие из этих текстов читателям уже и так известны, особенно тексты про о. Натана (кто он такой и откуда взялся – я до сих пор толком не знаю, но очень благодарен ему за дороги, пройденные вместе); тем не менее, пусть отныне они живут здесь, под одной обложкой. Желаю им стать нужными еще кому-то (и, поскольку это всё-таки стихи, а не богословские омилии или публицистические заметки, любимыми кем-то).

В качестве вступления к книге – помещу текст, написанный мною более десяти лет назад; с тех пор я его не правил, пусть будет как есть, тем более что если некоторые реалии, в нем отображенные, сегодня и выглядят несколько по-иному, чем годы тому назад (и не диво, ведь лента новостей крутится, будничная жизнь не стоит на месте), то человек, его написавший, до сих пор со мной и в отношении вещей, в тексте высказанных, в общем, практически не изменился:

ЧЕЛОВЕК С ТОГО БЕРЕГА

Мы, христиане, чающие воскресения мертвых и жизни будущего века, знаем, что в этой вечной жизни времени больше не будет. Мало того – мы знаем, что здесь, в этом времени, приносящем человеку, вошедшему в мир, только старение, деградацию, разложение, смерть, УЖЕ живет вечность. Царство Божие, пришедшее со Христом в силе и славе, пока еще перемешано со временем – но не более чем пока еще. Святые отцы часто сравнивают нашу земную жизнь с рекой – она исторична, то есть имеет начало и конец, ее волны бурны и могут всерьез утопить пловца, христианин как раз и определяется как такой пловец, выгребающий против материализма, безбожия, всесторонней энтропии мира сего как против течения, - но эта же земная вода является веществом передачи благодати Божией, является «скачущей в жизнь вечную», как о том говорится в православном Богослужебном «Чине Святых Богоявлений», то есть чине освящения воды в день Крещения Господня. Да, река жизни несет в себе аллювий, сор, раздутые тела утопленников, в ней бывают растворены изливаемые из сточных труб химические и канализационные отходы, но основой реки остается все та же животворящая вода. Основа нашей временной жизни – вечность, все та же вечность, невечернее сегодня, вошедшее, любовью Божией, в нашу бесплодную тоску о минувшем и в парализующий страх перед неведомым будущим.

Мы живем в вечности. Но и время – важная вещь: Бог сделал так, чтобы мы использовали время как инструмент для устроения этой нашей вечности, вечной жизни. Да, когда-то его не будет – но пока что оно есть, и надо им пользоваться, как лопатой, прокапывая, вслед за Христом, тоннель в толще земной глины, выбираясь к свободе и свету вон из рабства и смерти...

И вот как-то так чувствуется (я не только священник Русской Православной Церкви, но и человек, пишущий стихи, поэтому и позволяю себе в речи некоторые поэтические тональности), чувствуется сегодня многими: времени этого самого остается мало. Нет, позволять поэтическим тональностям переходить в профетические и впадать в дурного пошиба алармизм мы не будем – но наблюдение над состоянием людей и окружающего мира оставляет немного места для иллюзий: все земное, подпорченное течением веков, но пока еще годное в дело, все, что еще помогает нам оставаться людьми и совершать христианское делание, скоро закончится. Поэтому надо успеть.

Что надо успеть сегодня (на мой взгляд, успеть надо было еще позавчера) в христианско-иудейском диалоге?

Прежде всего, изменить угол зрения друг на друга. Нажитые за века национальные, культурные, обрядовые, догматические богословские напластования, то богатство, которым нас научили дорожить, к сожалению, становятся тем, что нас разделяет. Город в глухой осаде ночи, ворота заперты, осталась дыра в стене – Игольное Ушко, и попасть в родной Йерушалайм можно только оставив поклажу у стены, протиснувшись самому вот этим узким местом. Достаточно уже мы, христиане и иудеи, присматривались друг к другу, восклицая: «Надо же, они тоже живые и настоящие!» - никакого чуда в нашей схожести нет, мы дети одного Бога, и, как Он надеется, уже достаточно взрослые, чтобы вылезти из песочницы, в которой мы то деремся из-за совочка и формочки, то тайно таскаем игрушки друг у друга, приспосабливая их каждый к своей игре… Да, все народы – дети у Бога, в Его семье. Еврейскому народу дано священство, языческим – плоть земли, каждому – свои таланты, но эти таланты должны служить не поводом для ксенофобии или даже зависти, но поводом помогать ими друг другу. Иными словами, неимение любви – единственная проблема, которую срочно, первостепенно надо решать. Как? За столами конференций? Силой оружия? Тысячепервым написанным трактатом о троичности-единичности нашего Отца? Созданием неких – снова и снова, доколе, Господи!..- сверхэкуменических структур, начинающихся с изыскания грантов и написания устава? Поле битвы, и место Царства Божия, и геенна огненная – всё в сердце человека, там решается все, на первичном, так сказать, уровне. Золотые ворота сколь угодно долго могут продолжать быть заложены камнями, об этом ли болеть нашим многоумным головам, – Мошиах войдет прежде всего в сердце, узким путем, единственно прямым. Верные Богу – пойдут за ним, ищущие своего, земного, верные своим земным культурным и религиозным разделениям – пойдут за его демонической карикатурой, и время окончательного разделения между теми и другими все ближе.

Что еще делать сегодня? Стоит ли христианам продолжать ворошить страницы Танаха и многотомных к нему комментариев, уверяя иудеев, что Иешуа и есть Мошиах – не знаю, чтобы ответить на этот вопрос , есть люди, более в том наторевшие, чем я… А вот что иным христианам надо пытаться понять: отношения с Богом – отношения кровные, семейные, болезненные и страстные, живые, Он готов принять от нас все, кроме благочестивого равнодушия – этому многим христианам стоит поучиться у иудеев, понять, что за исполнением заповедей (что бы ни демонстрировали нам начетчики и великие инквизиторы, которых и там и там предостаточно, и не о них речь), многочисленных, как зерна граната, стоит исступленная любовь и радость доставить радость Любимому. «Кровь, надо иметь еврейскую кровь!» - воскликнет кто-то, - да, кровь. Недавно, в мае этого года, я стоял на камнях развалин ипподрома в Кесарии Стратоновой, смотрел на ласковое и устрашающее море, в котором растворялось солнце, представлял былое великолепие этого города, комфорт жизни в нем, представлял себе раздраженное недоумение римлян: ну чего им надо?!! Вот она, жизнь, берите от нее все, империя все делает для сытости, довольства и удовлетворения ваших похотей, живите, славьте кесаря, - нет же, эти дикари предпочитают умирать, но ни йотой не поступиться своей непонятной верой… На этой арене содрали кожу с ребе Акивы, здесь же убивали христиан. Кровь, да…еврейская кровь Иешуа и Мирьям, Шимона и Павла, кровь превратившихся в дым в печах Катастрофы, кровь распятых штыками в алтарях в 20-е годы в России священников, пять тысяч бросившихся со стены в Гамле, тысячи растерзанных львами за Христа на стадионах империи… Вот она, эта кровь. Кровь и дух. Без духа кровь ничто, просто красная похлебка, поставленная против права первородства… Да, была кровь и братоубийственная, вопиющая к Богу - но не из крови ли младенцев, выдранных из чрева матерей головорезами Хмельницкого, родился первый хасид, и слова его восторженного вопля к Богу значили не то же ли самое, что и слова радостной песни библейских отроков в печи, и слова пасхального гимна, который пели Богу христианские мученики? В Йерушалайме, в Старом городе, мне показали башню, на которую ежедневно приходит православная монахиня,чтобы читать там псалмы Давидовы… Я поднял голову – на этом самом месте стояли два брацлавских хасида в белых кипах с кисточками. Смеясь, они пускали мыльные пузыри, отправляли их ввысь, в бездонное небо…

Есть ли во мне самом еврейская кровь – не знаю, знаю, что есть кроме русской - польская и цыганская, но, может быть, и еврейской немного, не знаю – я родился и всю жизнь прожил в Сибири, а это страна ссыльных-пересыльных, мало кто хорошо знает тут свои корни… Пятнадцать лет я служу здесь православным священником. Что такое в здешней среде антисемитизм, не оголтелый, нет, но лениво и обыденно размешанный в полусонном сознании обывателя, как сахарин в теплом жидком чае – знаю не понаслышке… Знаю давно и точно: без Христа нет жизни, именно Он и есть наш Спаситель. И знаю, что весь «еврейский вопрос» в христианстве – трагедия, корни которой именно семейные, но трагедия не неразрешимая, из нее, из очередного египта, в который мы сами себя ввергли грехом нелюбви, должен быть выход, исход. Исход прежде всего на том уровне, который мы называем «личным» - Бог наш Отец, мы Его дети, и другого, какого-то официозного уровня, в наших отношениях быть не может… Все это было предметом моих раздумий, писаний, стихов (пишу их более четверти века, они издаются и переведены на основные европейские языки), определяло жизнь и служение в Церкви. Видя это мое заветное, Господь устроил Свой промысел так, чтобы мои друзья, которые примерно по двадцать лет – с начала перестройки, разметавшей Союз – живут в Израиле, с которыми я сдружился через интернет и опять же через стихи, звали-звали, да наконец явочным порядком таки зазвали меня туда на пару недель.

Все они – православные христиане, кто-то обрезан, кто-то нет. Все они имеют тошный опыт пребывания в церковной организации – без организации, конечно, не обойтись, пока мы еще живем здесь на земле, но когда она начинает довлеть над живыми отношениями человека и Христа, покрывается хитином самодостаточности, закупоривает все поры и перекрывает организму воздух – дело плохо… Все они любят страну Израиль, все они любят Бога Единого, любят Христа и друг друга. Их небольшая – несколько десятков – община совсем недавно приняла имя «София», так проще бытовать в нашем заорганизованнейшем из миров, но что такое свобода – знают хорошо, и ценят ее. Они собираются вместе – живут кто где по всей стране, ездят по разным храмам, собираются на Евхаристию то там, то сям, куда пустят. Совсем недавно они нашли такое более-менее постоянное место: их принял под свое крыло о.Бернард Альтер, бенедиктинский монах из монастыря Успения Божией Матери на Сионе, замечательный подвижник, немецко-польский еврей, любящий православие и имеющий благословение служить русскую Литургию. Вместе с ним мы служили Литургию Иоанна Златоуста в храме на Виа Долороза, на Шестой станции…Я служил на церковнославянском, сестры-монахини пели по-немецки, «Отче наш» звучал на иврите, возгласы «Христос воскресе» - и по-арабски, и по-гречески… К чаше подходили и мои православные друзья, и монах-францисканец, и подвижник –харизмат – все это были просто христиане, люди, любящие Христа и друг друга, Церковь Израиля. Довелось служить Литургию и просто на дому, как в первохристианские времена, в Цфате, в художественной галерее, пристроив под престол старинный каменный подоконник – антиминс, облачение и все необходимое для службы нам дал, и сам принимал участие, о.Роман, греческий священник из Назарета, человек доброты, простоты и непреклонности евангельской, и это снова была не просто служба для русскоязычных эмигрантов – это была Литургия Церкви Израиля. После служб мы обсуждали насущное (неотложность Литургии на иврите, например, службы, которая может объединить людей разных национальностей, но любящих эту землю и Христа). На этих службах нередко бывают и наши друзья-иудеи, их раввин в Хайфе часто приглашает наших и на иудейские праздники, и на беседы, и эти беседы о главном – о Боге Едином и о том, как нам сегодня всем быть пред Лицем Его – дают всем очень много… Так что, пока мир сотрясают военные, межэтнические и межрелигиозные конфликты, пока воздух полнят вавилонские словесные башни разного рода экуменических ассамблей, а алтари Яакова брата Господня под горой близ дома Каиафы, в месте, где плакал Шимон-Петр о своем отречении, в месте, где все началось, стоят пустые, являясь предметом интереса разве что археологов, - Церковь Христова живет. Вот она, она ЕСТЬ, на земле Израиля, но и во всем мире . Ее не надо изобретать заново. Каждый иудей в этой Церкви знает о своем уповании и говорит о нем: «Мошиах кам!» - и ему отвечают его друзья, все разные, одинаковыми мы и не должны быть, но единые в своем уповании: «Беэмет кам!». Я слышал, видел, осязал это и участвовал в этом, и я – тоже часть этой Церкви, где бы я ни был. Все наши догматические, обрядовые и культурные сокровища – должны всего лишь быть подспорьем, помогать нам стяжать главное: единство во Христе, любовь между собой и к Богу, Отцу нашему. Но если перед лицом грозных событий конца времен все это надо будет оставить у Игольных Ушей, чтобы идти за Христом дальше – мы оставим всё это без сомнений.

Наименование "ибри" , как и имя Евер, (Х(а)ебер, Ибер, согласно ветхозаветной традиции, означает "пришелец с той стороны (реки)", "пересекший реку". Сегодня мы, иудеи и христиане, все еще стоим на разных берегах этой реки, реки-истории, реки-цивилизации, моря-мира сего, и всматриваемся в черты друг друга, в черты «человека-с-того-берега»… Но посмотрите, братья: воды давно расступились, и разве вы не слышите отовсюду зловещий гул конницы фараона, все ближе и ближе? Бог раздвигает для нас непроходимые воды – но делать шаг и идти надо самим.

2011 г.

НАТАН

2006 – 2008 г.г.

НАТАН ЕДЕТ В ПОЕЗДЕ

Как покинутый оккупант Натан в этой стране!

Тадам-тадам — стук колёс короток, ночь длинна.

Сквозь родину как сквозь песню — километры, поля, поля,

Воронья сажа, дымы, щетина рощ,

Надрыв географии — ветер.

Чернота отдает сиротством и лизолом.

Плацкартная полка коротка — не вытянешь ноги,

Досуг тягуч, давящ —

«Боже мой, что сотворю!» — и Натан

Выходит с мужиками в тамбур.

Вся жизнь этой страны — в поездах, а душа жизни —

В тамбурах поездов, в страстных,

Необязательных разговорах,

В слепых огнях папиросы.

Натан пил вместе с ними,

Тошную водку продавливал в желудок,

Запевал, плакал, неверными руками братался,

Открыл книгу Ктувим: Эйха — зачитывал

Этим людям, о чём плакал Йермиягу —

Об одиноко сидящем городе, некогда многолюдном —

И плакали все.

«Где ваша вера? — ликовал Натан, кашлял,

И слоистый дым, вязок, качался — тадам! — на стыках, —

Ваша вера — рабство, грязь — ваше счастье!

Свиное свое сало зовёте вы смиреньем,

Покаяньем — вот эту вашу хвастливую водку,

О вы, необрезанные сердцем!»

Слушали, ухмыляясь. Потом — били,

Весело, подвесили с гаком: «Ах ты!..

Нна, нна!» Тадам, тадам.

Натан повёл шеей, разлепил веки. Уставил руки

В пол, подтянул тело, оскальзываясь на мокром

(Cлюна, зараза, густа, прилипла,

На губе висит — тадам! — качаясь),

Слушая боли волны тупые, замер.

«Эй, Боже, не спи! Твоя Шехина во мне страдает!»

И Шехина в ночи к Натану сходит,

В тамбур войдя, верного утешает,

Отирает слизь, кровь прохладным покрывалом.

«Боже мой, дай же мне сил, ярости, жизни!

Я не могу жить среди них, Боже,

А они не хотят умереть со мною,

Огонь и серу на них, огонь и серу! не медли!»

Шехина не отвечает,

Вздыхает тихо, поворачиваясь, уходит.

«Эй, куда?! — страшное подозренье!

Неженск профиль сутулый, в руках дыры, —

Кто ты?! А ну стоять! Стоять, сказал! Руки, руки!

Повернись, открой покрывало!

А ну скажи “шибболет”!»

Уходит, тает. «Не может быть! — неподвижно

Замерев на коленях, Натан смотрит, — быть

Не может…» — смотрит в место отсутствия ушедшего, уже пустое,

Но полное света.

НАТАН НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ

Флаги, динамики, ветер. Праздничный первомат.

На бетонных стенах, заборах за ночь выросли

Рваные раны листовок, чёрные, синие

Руны, крест катится колесом. Топором

В город входит колонна; бритые утробы,

Ожерелья из свинцовых еврейских зубов.

Битое стекло; сипение; пиво.

Призраки ППС вдоль проезжих частей

Не растаяли с рассветом, не обратились

В клочья тумана – они наблюдают,

Делают ставки; потрескивают рации. Какой

День белокурый.

Идут, похожи, как братья и сёстры.

Чёрная сотница: чётки – велосипедные цепи.

Мотаются на ветру хоругви, как пленные птицы.

Рвутся в небо.

Впереди колонны – икона, связанный Спас.

Подталкивают в спину ножами:

"Иди, жид, ищи".

Я вжался в металл автобусной остановки

И смотрел, смотрел, не шевелясь.

"Плачьте о своих детях, жены Иерусалима".

Не смотри на меня, Господи: я опоздал.

Я ночью обегал полгорода, а Ты – ну конечно! –

Уже здесь; где же ещё Тебе быть.

Качается голова на чрепии: удар

Справа, слева. Я не успел. Я

Никогда не успеваю.

НАТАН ПРИНИМАЕТ САН

Резиновым спиртом техническим небо

До скрипа вымыто.

На серых досках лиц как ногти — глаза.

Полынь и крапива. Сип: «Жид!..»

Помои — с крылец: нищий приход,

В воскресную школу не ходят, скособочен храм.

Рукоположен и сослан!

Жара зияет; вечный

Иван Купала здесь — ворота приперли

И скалятся, бесенята! Богоносец

Ласковым матом коровенку нудит — утром

Прибудут сбиратели костей, скупщики шкур,

Следами глин, перелесков рыща, сельцо отыщут.

Чем, зачем жив, пейзанин!..

Дом, брёвна. Золотой досуг потерян.

Ватными, волглыми пеленами в ночи укутан,

Язвят комары, каменно ложе целибата

(Жена давно в Хайфе), в кассе голо,

Свечной слежавшийся воск трачен мышами,

Обручальное кольцо и две золотые коронки

Перепроданы — деньги ушли в счет налогов

На содержанье епархии, и неотвратимо

Ежевечерне тащится к пряслу единственный захожанин,

Сосед-совопросник, кашляет дымно, ехидно:

«Отец Натан, вот ты мне скажи-ка!..» —

И никто, никто не попросит:

«Батюшка Натан, помолись».

Проснулся среди ночи: ох! Не сан был — сон

(Как зашлось сердце!).

Натан переворачивается набок, лицом попадает

В теплое гниловатое дыханье жены нутряное,

Ночь шуршит, заоконные фары

Сдвигают в спальне предметы, тени, —

Скукоживается, плачет: зачем, зачем крестился!

Вот теперь не боец двух станов, оттуда и отсюда подстрелят!

Помоги, спаси — я мал, узок,

Я бедный оле, а эта страна Богоносна,

Но если б я знал заранее, какой Ты,

Нести Тебя, тяжёлый!..

Всхлипывает ещё раз (слезы

Натекли под щёку, впитались в перо подушки) —

Ну что же, остаётся

Быть стойким. Не зря они говорят про нас: у них стойкость —

Замена святости.

НАТАН И Я ПЬЁМ ВЕЧЕРОМ ЧАЙ НА ТЕРРАСЕ

Отец Натан молвил; глубоко, грудью

(Даже вздрогнул и заклубился

Чай в оцепеневших давно стаканах, и мерцающие

Комары смолкли):

«Да, они — добрые христиане! Но сильна отрава:

Выбирая в святцах имена своим деткам,

Так и не назовут никого из них, скажем, Давидом!

Скорей уж назовут Аполлосом. Или

Снандулией. Что же,

Всё равно я буду о них молиться».

«Свиное ухо».

Прянув гневно: «Что?

На кого это ты?! Повтори вслух!»

Лапками я засучил: «Да нет, что ты;

Это я на себя, на себя!..»

Плетеный стул скрипнул; тиха терраса;

Мы не произнесли ни слова.

Глупый диалог помыслов, как комара, отгоняю взмахом

И любуюсь сбоку:

Всё-таки как огненно прекрасен

В медовом русском закате

Православный еврей-священник!

ЕЩЁ ОДИН СОН НАТАНА

Злые пустыни — огромные города.

Добрые пустыни — крыши этих городов,

Где молитва и ветер.

Батюшке снится сон:

Под звёздами на крыше молебен он служит,

А серафимы ало пылают,

И радостно подпевают херувимы,

И весёлыми ногами притопывают престолы,

И двигают танец

Мускулистые силы, и златые помавают господства,

Архистратиги стратилаты архангелов созывают

Трубой, и тимпаном, и гуслей

Построиться в лики —

«Грозна ты, как полк со знаменами!» —

И ангелы-почтальоны летают,

Бандероли с подарками разносят,

И Сам Господь Сил,

С трона наклонившись, смеется:

«Эй, налейте нам кубки,

Да набейте нам трубки!» —

Час веселия и на Голгофе,

Там, где кровь, расцветают розы,

А сериозные бесы

Прячутся, негодуют: растопались, как слоны!..

Позор, бесчестие!.. визжат по мобильным телефонам,

Требуют санкций начальства,

Но молчат телефоны: тот, кто убийственно сериозен,

Сам молчит, раздавлен и связан

На тысячу лет, пока идёт веселье!..

И сирень взламывает бетон, стремясь к звёздам.

Впрочем,

В золотом и синем сне батюшки есть что-то

Шагаловское. Известно, что сие —

Не вполне ортодоксально,

И батюшка во сне, переворачиваясь, вздыхает.

Батюшка благоутробен. Его харизма

Выпукла, охряна, лимонна,

Как свежепеченый хлеб.

У него — восемнадцать деток.

Многие в бесчеловечном городе

Втайне батюшку любят,

Но только продавцы винных отделов

Знают всю правду о нем (но только —

Правду! истины

О нем не знает никто, кроме Истины).

НАТАН ХРИСТОСУЕТСЯ В ДЕНЬ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ

…А за спиной у еврея –

пустыня,

пустыня,

всегда только пустыня,

и след на песке пустыни,

заносимый ветром.

(И.Кукулин)

На реках Енисейских

Тамо седохом мы с тобою, и плакахом,

И смеяхомся, и пояхом:

«Не для меня придёт весна,

Не для меня Дон разольется!..»

И еще наливали, и пели:

«Как на грозный Терек», и про Волгу, Волгу,

И про канал Грибоедова.

И в самом деле: не все ли реки – река?

Такая весна, и берег, и ветер, и березы, и травы!..

И разведчики наши, пошатываясь хмельно,

Весело гнутся, видишь,

Под тяжестью грозда смолистого кедрового винограда,

Невлажными веселыми стопами бредут по воде – теченье

На шивере немного сносит их влево –

И тоже поют

Песни Сионские, а народ упоенно зажигает на арфах!

И как не петь вас, песни, в земле чуждей, родной до крови,

Ведь эта весна, эта поющая Пасха –

И есть ты, Сион, золотой и ясный,

Наконец-то пришедший к нам в силе и славе!

Так за тебя – и чтоб ты был мне здоров! Держи яичко –

Ну-ка, ударим? Христос воскресе!

НАТАН ОБОРАЧИВАЕТСЯ К ПРИХОЖАНАМ, ЧТОБЫ ИХ БЛАГОСЛОВИТЬ

Они стоят монолитными рядами.

Свинцовое смирение в их глазах.

На Литургии их — триста, но

Только двое достойных подходят к Чаше,

Остальные — молчат каждый о своем.

«Христианство должно быть духовно!» — говорят они,

Когда им предлагают накормить вдову и сироту.

Но коллекции плесневелых просфор у них в красных углах,

Они ненавидят чужих,

На их площадях —

Мокошь и Род во весь рост,

Навь у них — во всю ночь, они мажут

Деревянные губы салом, к подножиям льют обрат.

На досуге, перед сном,

Солдатиков из картона вырезают они,

Расставляют полки на серых простынях,

Ведут войны, течёт бумажная кровь.

Армии двух цветов:

Чёрные — это евреи, народ священства,

Красные — это наши, народ попов.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАТАНА НАД ПРИХОЖАНАМИ-АНТИСЕМИТАМИ

ГИТАРА

На жолтой стоваттовой ночной кухне

Два антисемита

Пили водку, закусывали понюхом,

Заливаясь слезами, хрипло

Подпевали магнитофону,

Полночным трепетным бардам

С грустными, умными, насмешливыми, беспокойными

Оленьими в пол-лица тёмными очами.

Дзенньь тихо по струнам резануло –

И на клочья распалось сердце;

А живой голос

Дохнул на клочья – и снова

Срослось сердце, и горит, и плачет!

Два антисемита слушали эти песни,

До дна рыдали, горько клялись, братались,

Божились; на одном сошлись: у нас в России

Каждый

Еврей – прирожденный русский.

НАВОЗ

Говорит Б-г: чадо!..

…так: во-первых,

Верни-ка на место букву.

Вернул? То-то.

Итак:

Говорит Бог: чадо!

Ты – народ Мой любимый,

Ты – навеки Израиль,

Гонимый, но не выгнанный,

Преследуемый, но неисследимый,

Ты, чадо, еси – живот Моего мира!

Ты – удобренье мира, его питатель,

Его политики, поэзии и торговли,

Ты – навоз, разбросанный семо и овамо!

Се, чаю всходов!

А этот,

Разбрасывающий гуано, с вилами

В крепкой руке, - брат твой младший,

Мой помощник незаменимый,

Антисемит.

СКОЛЬКО!..

В Музее религиозного искусства

Двое:

Антисемит-деда и антисемит-внучек,

Пьету созерцают.

Видишь, говорит деда,

Как зверски Христа распяли!

Видишь: дырка в правой,

Дырка и в левой ладошке!..

А кто, спрашивает внучек,

Конкретно эти дырки проделал?

Ну…говорит деда

(Свинцовые устои ему повелевают,

Но мягкая старческая болючая совесть зазрит,

Не велит врать ребенку), -

Ну, вот эту дырку –

Сделали злохищные иудеи.

А вторую, спросил внучек?

Ну…вторую…

Вторую, - сделали другие народы.

А вот эти, в ногах, - кто?

Третьи и четвертые народы? да, деда?

А вот эти дырки –

Следы от без одного сорока ударений,

А на лбу – иголочные дырки,

Несть числа, полные вязкой крови?..

Кто это Его, деда?

Деда молчит, поражен: и впрямь, сколько

Богоизбранных народов на свете! Старый

Антисемит никогда толком

Не разбирался в географии.

Широк Божий мир !

Век живи – век учись.

ИЗ ПИСЬМА АНТИСЕМИТА В РЕДАКЦИЮ

ГАЗЕТЫ «ДОКОЛЕ !»

Дорогая редакция! Ваш постоянный читатель,

Радостью своей спешу с вами поделиться.

Сколько бы я ни читал изданий –

Книгу Зраим читал я,

И Книгу Моэд тоже читал я,

Книгу Нашим всю прочел я,

И Книги Авода Зара оглавление видел,

И Пиркей Авот, Кодашим, Тохорот – вся сия превзошел я,

Но одно только из сих усвоил:

Как правильно отцедить комара от верблюда.

И даже Книга Тимеситна, опубликованная вами

В последних ста сорока четырех нумерах газеты,

Мало что для меня прояснила.

И только

В журнале «Юный натуралист» наконец я узрел, чем отличаются

Верблюд и комар.

НАТАН ИДЕТ НА ПРОГУЛКУ

Который год в Крещение оттепель! Право, мнится:

Последние времена грядут!.. впрочем,

В этакую пору — с крыш каплет —

Самое время прогуляться.

Отец Натан, выйдя из переполненного храма,

(Дышат в затылки, стук банок, хруст пластиковых бутылок),

Движется окраинным переулком.

Навоз, вмерзший в колеи, курится, шалое солнце, ветер,

Иордань перистого неба,

Птичьи буриме, полы рясы волглы —

Идёт, держась, как в бомбежку,

Подветренной стороны; и недаром:

Навстречу, другой стороной переулка,

Прогуливается общественный Натанов недруг,

Вышагивает, век бы его не видеть,

Редактор ультраправой газетки «Доколе»,

Председатель городской ячейки Национал-Единого фронта,

Пропагандист «Русских вед» и праарийства,

Лев Моисеевич Голосовкер

(Урожденный, как гласит предвыборный ролик,

Полушвед в одиннадцатом колене).

«О Господи! Сейчас начнётся: “Чесноком запахло!

А, презренный выкрест, пятая колонна,

Семитский волк в овечьей рясе!

Ну как вам, ваше преподобие, айводозоро —

Чужое служение? Много ли воды насвятили

На продажу суеверным старухам?

То-то будут рады

Ваши братья по ложе! Ликуй, мировая закулиса!

Растлили страну, развратили белую Гардарику,

Продали Курилы японским евреям!..”» — отец Натан

Убыстряет шаг, — «Ну вот, остановился!..

Содрать бы с тебя, Голосовкер, казачью папаху,

Обнажить бы твою пархатую полушведскую черепушку,

Сокрушить бы

Двух-трёх гнездящихся тамо змиев!

А лучше — содрать бы галифе, да розгу!..» Голосовкер,

Помедлив, молча проходит мимо.

Отец Натан устыдился было вслед: надо же, осудил с ходу! —

Но при слове «розга» вспомнил берёзу; да,

Береза. Вот ради чего он ушёл, не дождавшись

Конца молебна. Вздыхая,

Отец Натан вытирает пот под ондатровой камилавкой,

Вытирает пот. За другим поворотом

Скрывается змеиный Голосовкер.

Солнце млеет, пьян и по-весеннему ласков

Сиреневый, белозубый,

Сорвавшийся в самоволку ветер,

И так пряно кривы переулки в городке в полдень,

Что оба, шедшие вроде бы в лоб друг другу,

Вдруг встретились — там, куда пробирался каждый:

На кладбище, у старой, угольно-розовой берёзы.

Потоптались, друг друга как бы не замечая,

И — куда деваться? — пристроились у корней, на скамейке,

Под вечнорусской березой.

Утихли оба. Голосовкер курит,

Отец Натан молится без слов, крошит синицам печенье.

И все пустоты нашего ада, мнимости нашего рая,

Пристрастия, беспристрастности, прошлое, будущее, —

Да есть ли они в этом настоящем,

В этом сияющем полдне,

Когда январь вырядился весною,

Когда у Бога на небе праздник, а у зимы — отпуск,

Когда есть родина, кладбище, снег, береза!

Отец Натан любит это место

За его вечность. Лев Голосовкер

Тоже любит втайне — просто потому, что любит.

НАТАН УЧАСТВУЕТ ВО ВСТРЕЧЕ АРХИЕРЕЯ

Кипы свеч не греют, горят грузно.

Ожидание неимоверно. Храм цепенеет.

Дверь в притвор распахнута настежь,

Тянет сырым предзимьем. Зябко

Утянув кулаки в рукава ряски,

Натан невидяще глядит под купол,

В уме продолжает

Письмо шурину, и ласточка мысли,

Пробив плотный,

С нарисованным пристальным Тетраграмматоном,

Купол, попадает

Сразу туда, в жару и лазурь Галилеи:

«Не хвали мне свой кибуц, Лева!

Знаешь, деревенский мальчик,

Попроси его нарисовать марсианина, нарисует

Все ту же корову, только что воображенья

Хватит раскрасить ее в зеленый.

Так и ты, мой милый:

Лагерь, лагерь, как есть лагерь!

Так ты в него врос, уж прости, Лёва,

В червонец свой знаменитый неразменный,

В лабиринт памяти твоей окаянной,

Что и там, в Галилее, как в Караганде все устроил.

Ради Христа (ох, прости), ради всего святого,

Пожалей хоть мальчиков и Фаю!.. ладно, ладно, не буду.

Но меня не проси, я не приеду:

Я не любитель трудиться строем,

С меня хватило лагерей пионерских.

Поверь, дедовщины мне и здесь хватает,

Чтоб я ещё ехал к вам иметь это счастье.

Какие вы там все же до сих пор советские, Лева!

Не зря вас Бегин терпеть не мог в свое время.

Знаешь, сейчас я…»

Гулкий колокол задрожал, расплылся.

Еще, и еще. И вслед, не дождавшись

Сорокового удара, мелкие торопливо,

Взахлеб грянули, пошли вприсядку: едет,

Едет! Зашевелились

Казачьи цепи, из черного джипа неуклюже

Заспанный выбрался мэр, за ним — его секретарша,

Староста поудобнее перехватила

Поднос с рушником-хлебом-солью

Посиневшими на холоде дланьми,

Настоятель вытер пот под камилавкой,

В последний раз, тоскливо и мутно,

Оглянулся на сонм духовенства,

Выстроенного по ранжиру вдоль ковровой дорожки,

И выступил вперед, держа перед собою

Крест, как держат

Старейшины, изнемогшие от горя,

Ключ от города, победителю подносимый.

Едет, едет! Натан торопливо

Ухватился за золотую нить, устремленную в купол,

И втянул ласточку обратно.

Натана толкнули слева, справа,

Строй злащеных, маститых протоиереев

Качнулся, сломался; зашипел басом

Кирпичнорумяный, пеньковые локоны в скобку,

Секретарь епархии, председатель

Местного отделения могущественного

«Союза хоругвеносцев»,

Повел очами, ткнул великоросским перстом в Натана:

«Э, кто там… э, ты, отец!

Быстро в алтарь, принеси митру!

Да не туда, блин! Ты что, тупой?!

Куда, куда по орлецам!

Быстро, отец, вон там обойди!» Натан,

Наступая на полы рясы, бежит в алтарь

(Ступени вдруг выросли в человеческий рост,

Сердце остановилось в низу живота) — храм,

Понимающе осклабясь, глядит

Ему в спину, один взгляд на всех,

Братья и сестры, овцы и волки, весь приход,

Все наши (кто не был — тот будет,

Кто был — не забудет), весь этот

Новый Израиль, народ книги —

Платонова, Нилуса, «Розысканий» Даля

И тысячестраничных Марковых глав…

Шпицрутены взглядов, плотный строй вдоль ковровой дорожки —

Лагерь, лагерь, бедная моя память,

Чахлые сосны, ржавая колючка поверх забора,

Пионерское лето, подряд два сезона этой муки,

Играют в «стенку», спинами плотно вдоль коридора —

Ждут. И вот входит тот, кого ждали,

Тощий, большеухий, в тесной синей пилотке,

Узлом завязана потерявшая эластичность резинка

В вечно сползающих с мосластых ног шортах —

Со слюной восторженный шепот: «Гля, ребя, идет!..

Мать сказала, что он — жиденок».

«Кто?» — «Ты чё, дурак? Они Бога распяли,

А потом Гагарина в космосе отравили…» —

Дружно, взахлеб смеются —

босоногое, заливистое детство! —

Толкают от стены к стене, и девчонки тоже,

Пропинывают, как тряпичный мяч, вперед по коридору,

И так, стоит прийти в столовую, раз за разом,

И только не смотри вниз, не опускай взгляда,

Не дай вытечь, не урони, пронеси насквозь,

не показывай им! только

Доберись, долети толчками (кто сосчитает,

Сколько раз ты споткнешься

На этой виа долороза, на щелястых крашеных досках,

В солнечных жарких сосновых пятнах лета,

В этом коридоре до сих пор не кончающегося детства!..)

В алтарь — ступенька, две, три — из алтаря, скорее,

Скорее, скорее! Он уже близко.

Колокола взрявкнули и застыли.

Казаки цепи сцепили крепче.

От лимузина отделилась фиолетовая гора,

Двинулась, тенью хлеб-соль накрыла, задела крест.

Надвигается, грядет.

Паникадила замигали в неполный накал.

Прихожанки платками устлали путь.

Губы женщин поджаты, утробы ниц.

Под благословение клонятся как ковыль.

Как по жухлым листьям свинцовый мороз,

Владыка вступает в храм по платкам.

Жезл белое с хрустом вминает в пол.

Исполатчики втянули воздух начать.

Кадила армейской отмашкой рубят влязг.

Бегом, бегом (ох, вроде бы успел)!..

Скорей, скорей, подходят к руке,

Скорей (только в глаза не гляди, неписаный блюди устав,

Долу, долу лицо, не поднимай)!Рука,

Тяжкая, однозначная, пористая, как имперский туф,

Белесая, как белужий жир,

Воздвигается, заслоняет мир

(А сердце: бух, бух. Бух… бух.

Бух (умер?)… Бух… умер! Ох,

Бух! Бух.

Умер. Бух умер… ох! Что

Только в голову лезет; не стоило,

К встрече архиерея готовясь,

На ночь перечитывать «Заратустру»!)

И тут

Ласточка, о которой забыли все,

Отчаянно цвиркнула, рванулась — лопнула

Тонкая золотая нить —

И устремилась насквозь, прочь,

В солнце, в ласковое и повелительное

Небо, туда,

Где лилии полевые, где летучие возлюбленные сестры, где

Наша первая любовь жива,

И храм затих, и сотни пар глаз

Ошеломленно уставились в её полет,

Задрал голову хор — макияж, платки,

Звякнул об пол оброненный камертон,

И конопатый иподиакон, блюститель владычня жезла,

И грозный епархиальный секретарь,

И все прихожане, стар и млад, все —

Уставшие, любопытные, склочные, нераскаянные, свои,

И сам владыка, архиерей-гора,

Одинокий, как кит, переживший свой век старик,

Так глядел, что тяжелая латунь глаз

Вдруг отлила бирюзой,

И в нелепой ряске, потный, испода бледней,

Кадыкастый батюшка Натан,

И храм глядел барочными провалами бойниц —

Туда, в Галилею! — и там

Беззаконную, вольную ласточку заметил кипучий Лев —

Вверх летит, вверх! —

И сердце его ринулось

Сквозь солёную ткань хаки, сквозь

Расплывшиеся наколки на узком коричневом киле груди,

И Лев трактор остановил, спрыгнул,

Побежал, теряя сандалии, через пахоту,

Через поле — шляпа, выдубленная зноем добела,

Старая, пережившая все три алии,

Чудом держалась на морщинистых ушах,

На пучках жестких седых волос —

Молодого напарника, сына, с книгой прикорнувшего в тени,

Толкнул в бок: гляди! Молодой

Заложил томик Дойчера пальцем, лоб

Козырьком ладони увенчал,

И оба молчали, и тоже долго глядели вслед

Ласточке, стремглав вторгающейся в свет, но

Не растворяющейся в нем

НАТАН ВСТРЕТИЛСЯ С ДРУГОМ-АТЕИСТОМ

Говорил, глядя в стену, нервно

Окурком тыча

В жестяную крышку-юбочку от пива:

«Нет, но ты-то! Ведь ты всегда был

Вменяемым человеком!

Это больно видеть, поверь мне:

Двуглавый стервятник на глазах наглеет,

Святой водой залили офисы и бордели,

Далай-лама лыбится и называет себя христианином,

За убийство раввина дают столько,

Сколько за мента, убитого при исполненьи,

Игумены ваших монастырей не могут

Разместить свое благоутробие и на трех джипах,

Пятидесятники буйствуют хлеще наркоманов,

Стригут овец, ни за что не желающих отвечать, ненавидящих думать,

Психопаты жгут паспорта, лезут под землю,

Наладили конвейер торговли мощами

Святых, шестиглавых, судя по всему, и пятнадцатируких,

Страна спивается, дети умирают

От жестоких взрослых болезней,

Комитет Глубинного Бурения полон энергичных планов,

Пенсионеров грабят, бывшие комсомольцы пьяны

Вседозволенностью и безответностью быдла,

На почте вместо открыток сплошь иконки,

Хоругвеносцы громят выставки и кинотеатры,

Да что говорить — что ты, сам не видишь?

Я — последний атеист в этой стране, который

Не боится вслух признаться в своем атеизме!

Ну что ты молчишь?! Ну, ответь мне!

Ну, расскажи что-нибудь про Бога, чего бы

Я не слышал двух тысяч раз!

Ну давай, апологетизируй! Что это за Бог, который вечно

Нуждается в вашей иезуитской защите!

Ну давай, расскажи мне про свободу

Во Христе, про безбоганедопорога, про слезинку ребенка,

Про смиренье и послушанье!»

Натан улыбается, ласково

Кладет свою ладонь на узловатые, прокуренные пальцы:

«Ну ладно, уже светает!

Спать пора; пойдем, что ли?

Я отвечу, отвечу. Знаешь,

Скоро, совсем скоро настанет время,

Когда христиан начнут убивать снова.

Тогда и договорим».

Окно посиреневело. Город

Открывал, один за другим, желтые,

Заспанные глаза, прочищал горло

Пеньем лифтов, автомобильных сигнализаций, вставал

На утреннее правило. Скоро солнце.

НАТАН И ВЫБОРЫ ПРАВИТЕЛЯ

Выборы скоро.

В последние три дня февраля

Православные, предав строгому посту

Сами себя, домашний скот, автомобили

и всю свою бытовую технику,

Становятся на соборную молитву

О даровании России православного царя.

В те же самые дни

Монахи в бурятских дацанах

Тоже становятся на молитву

О даровании России царя буддийского.

Скорбные адвентисты

Тоже собираются в эти дни в дома молитвы,

Поют там задушевные песни

На мелодии Яна Френкеля и Юрия Антонова

О даровании царя хоть какого, лишь бы

Перенес выходные с воскресенья на субботу.

Не бездействуют и мусульмане —

Возносят усердные молитвы

Справедливому, Всесправедливому,

О даровании царя обрезанного, трезвого,

Чтоб не любил солёного с чесноком сала, и первым делом

Объявил во всероссийский розыск

Писательницу Елену Чудинову.

Четыре наличествующих в России

Правоверных иудея

Тоже идут в синагогу.

Чего просить — они уже толком и не знают.

Но на всякий случай

Встают на молитву и они.

Дымы молитв

Там и сям в эти дни над Россией!

Ползут, свиваясь в черную грозовую тучу,

Молниями прорастают, гремят, воют грозно,

Сталкиваются мощно —

И о, какая разражается над страною

Битва молитв! Как клубится,

Не хуже блистающих сочных битв Учелло!

Нет, горько вздыхает Господь, аналогия с картиной

негожа —

Это ведь реальные люди,

Вон они вовсе неживописно грызутся,

Отталкивают друг друга, стремясь влезть ко Мне повыше,

Булькают головы, руки

В котле этой вечнокипящей страны!

Что, если удовлетворить их просьбы,

Дать им царя, одного на всех, чтобы

Так и этак удовлетворил их, порознь и скопом,

Был для них рулем и ветрилом, великим кормчим,

Лучшим другом православных,

Лучшим другом баптистов,

Лучшим другом олигархов, скинхедов, домохозяек,

Алкоголиков, анонимных и явных, далее везде — нет!

Продолжать не буду!

Давно ли такой у них был уже: как вспомнишь —

Так вздрогнешь.

И что? Какие выводы? Словно

Ни памяти у них, ни мозгов, ни сердца!..

Но и жалко ведь их — ну что Мне делать с ними!..

Так и сидит над Россией,

Подперев невыразимую голову руками,

Смотрит перед собой измученным взором.

Один лишь отец Натан

Ни о чем таком в эти дни не молился:

Бушующая оттепель распустила снег, грязь,

Выпустила на волю вирусов сонмы,

И батюшка все эти дни валялся в постели

С жесточайшей ангиной, с любимой затрепанной книжкой,

Совершенно без голоса —

А март начинал свеченье, подбирался к окнам,

Шевелил сны, как легкие занавески —

Батюшка Натан болел, даже

Забывал крестить кружку с травяным чаем.

Бог, само собой, был за это ему благодарен, —

В отличие от старосты и прихожанок,

Сочувствовавших батюшке, но этак сквозь зубы:

В их незыблемом, оловянном представленьи

Священник ни болеть, ни согрешать не может.

НАТАН ВО ВРЕМЯ ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ ПО СВ.ЗЕМЛЕ ПОСЕЩАЕТ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ЛЕЧЕБНИЦУ В АККО

«Батюшка, а пожалуйста, зайдите

Вот в эту палату!

(Что? Ничего, можно:

Дирекция смотрит сквозь пальцы…)

Может, как-нибудь на него подействуете —

Он так беспокоен… все-таки

Вы земляки?» — «Ну, что же».

Наверно, за восемьдесят.

Совершено лысый, четыре

Во рту прокуренных зуба.

Голова трясется,

На обоих глазах — катаракта.

Безошибочно почуял,

Вцепился в край рясы,

Умоляюще языком заворочал:

«Вчера мне небо раскрылось,

И сёстры Берри явились.

Очи чёрные, как винилы,

Крылья трепетны, как в пятьдесят девятом

В Зелёном театре!

И Мирна персты вонзала

В ледяную еловую березовую эту землю,

И земле в лицо горько,

Низко обо мне рыдала:

“О неужто тебе мало

Завладеть мужем моим, что ты

Домогаешься и мандрагоров

Моего сына!” —

И звенели от горя рельсы,

И семь раз с трубою

Обойдены были стены Биробиджана,

И как треть рубиновых звезд

Рушились с неба самолеты “Аэрофлота”!

Но тогда звонко, сладко,

Высоко, Клэр нежная вступала,

И жар алых лал мерк,

И открывались ОВИРы, и Мерры

Воды текли сгущённым мёдом,

И пела ко мне: “О, не гони! Где ты

Умрёшь, там и я умру и погребена буду!”

И пели они мне “Папиросн”,

И этот мамэ-лошн

Звучит во мне и поныне».

Потом он оглянулся

(Что-то заскрипело

И щелкнуло в складчатой желтой шее)

И опасливо, выпучив

Невидящие глаза, зашептал хрипло:

«А ты кто? Доктор? Что-то

Не похож ты на доктора! Кто ты?

Ты…знаю! Ты злой Салливан! Б-же!

Ты унес их в когтях, в нети

Закулисы!

Смерть стервятнику ада!»

Нет, я просто священник.

Похоже, в этот дом скорби

Пришел я напрасно —

Ты не крещён, бедняга,

Даже благословить тебя не могу я.

Просто — побыть рядом

С этой развалиной человека… разве что

(Что это он, умоляя,

Сунул таки мне в карман рясы?)

Сохранить… так и есть:

Окурочек папиросн «Беломорн»!

Вот на гильзе — и надпись:

«Мэйд’н голдн Манхеттн».

Бычок несбывшейся мечты мигранта! (и где они

Здесь достают эту контрабанду?)

НАТАН БЕСЕДУЕТ СО СТАРИКОМ ПОРТНЫМ, ПОШИВШИМ ЕМУ РЯСУ

«Конец времен»! вы мне

Будете говорить!..

«Календарный вопрос!»…Эти ваши

Церковные заморочки! Хотите,

Я вам скажу , как пожилой человек,

Который что-то понял на этом свете?

Да, юноша, конец времён, всё верно.

Но времена в конце не исчезнут –

Вот вспомните мои слова! – вовсе

Не исчезнут! Они немного

Сдвинутся и совпадут. Как бы это…

Простите, юноша, вы ведь,

Если не ошибаюсь, - еврей?

Ну так вот, вы – православный священник,

А я – старый атеист, боящийся Б-га –

Б-г ведь есть Б-г и атеистов,

Атеисты – тоже семя

Аврагама, Ицхака и Яакова, верно? –

И мы оба – евреи, так что вы поймёте:

Что, вы ели в детстве щуку?

Так вот, когда придет конец миру,

Эти ваши старый и новый стили

Совпадут, словно

Шкура и начинка! А куда, говорите,

Денутся тринадцать эти

Дней разницы? – я с вас смеюсь, право!

Я атеист, а вы священник,

И вам ли не знать такие вещи!

Как добрая мама отделяет нежное мясо,

А щучьи кости и все это,

Все эти клипот, весь мусор,

Чтоб дитя кушало и не накололось, -

Как всё это она бросает в помойку,

Так всё зло этого мира,

От убийства Гевеля до близнецов-башен,

От золотого тельца до Шоа,

От первой гордыни до последнего скотства,

Б-г таки упихает

В эти тринадцать дней сентября

И выбросит вон!»

«Но как же!

Ведь зло и грех нарастают в этом мире,

Скудеет вера, любви не видно,

Все меньше в этой рыбе доброго мяса,

И почти уже не осталось, -

Что из такого дерьма приготовишь!»

«Да что вы, юноша ! верьте:

В мире нарастает святость,

И святых много, – вспомните Элиягу,

Как он жаловался в пещере!..

Б-жественные искры не гаснут:

Они живут и пламенеют,

И из них возгорится пламя

Новой жизни и нового утра.

А то, что мы с вами

Святости не видим…так это

Беда наших глаз, и только,

Бедных наших глаз, треклятых,

В катаракте, с отслоившейся сетчаткой!..

Вы верите мне?»

«Хотел бы верить…

Про слепоту вы, пожалуй, правы…»

«Прав!...да и это не вся правда…»

«Не вся?»

«Конечно.

Вся правда – в том. что

Эти мои глаза не видят уж четверть века,

Но шить-то это мне не мешает.

А? у вас есть что-то сказать за вашу рясу,

Молодой человек?»

Натан только

Сглотнул и покачал головой: а ведь верно -

Пошита ряса просто шикарно!..

«Ну так что вы сидите?

Идите – и не думайте много

Ни о чем таком – и даже

О своей слепоте. Пусть она вам не мешает

Хорошо делать ваше дело».

Идя домой, Натан улыбался,

Перепрыгивал через осенние лужи,

Рассеянно кланялся знакомым, прихожанам,

Сквозь пакет ощупывал рясу:

Надо же, синтетика, дешёвка –

А выглядит шёлком! Не хуже,

Чем у отца благочинного! Завтра,

Завтра Натан её наденет –

Завтра индикт, церковное новолетье,

Венец лета благости Божьей,

Четырнадцатого по новому, первого –

По старому стилю.

ЦАРИЦА СУББОТА

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Борису Херсонскому

Ночь не спит: Ирод

Прожигает воспаленным взглядом

Вифлеем, точку на карте.

Просыпайся и ты! Пора в Египет.

Ты думал, Египет – пустыня? (Гаснет

Милая, лубочная картинка: синее небо

Без полутонов, фольговый месяц,

Лимонными барханами бредёт ослик,

На ослике – миниатюрные трое:

Белоснежный старец,

Нежнопалевая с вишневым – Мать, очи долу,

Розовый Младенец с нимбом, вдали пальма).

Да, Египет – пустыня. И народу в ней паче песчинок,

Городов – паче барханов.

Именно здесь, в Александрии,

Тебе предстоит затеряться.

Александрия, выкормыш Птолемеев!

Котёл народов!

Вы, греки, потомки милетцев,

Быками своих аристократов топтавших,

А после аристократами на гумне сожженных,

Родоначальник погромов

Охлос, о котором плакал Полибий!

Вы, египтяне, чьих матерей и теток

Гиксосы на фаллах распинали,

Дети камыша и кровавого камня,

Головою бараньего Хнума

Храм Единого прободавшие на Элефантине,

Смуглые реки, низвергающиеся в бездну!

И вы, плоть от плоти

Моего народа, -

Ведь еврей не личность, он только

Часть своей крови. Чтобы

Стать личностью, ему надо

Оторваться от шатров Сима

И эмигрировать в Египет, -

Вы, всяк сам по себе ныне

Блудные дети Единого, гордые эфебы, граждане мира,

Получившие мусикийское воспитанье,

Сытые красным этим, красным,

Держащие в цепких пальцах

Все деньги Александрии,

Вы, ухлосей Исраэль, успокоившиеся, будто

Забыли пересчет жертвенных агнцев,

Грех Агриппы, пасху раздавленных, - о, отныне

Чужбина – страна моих братьев!

Никто никому не знаем.

Никто никому не нужен.

Здесь, в сонмах одиночеств, затеряйся,

Иосиф. Придёт время –

Отсюда Бог воззовёт Своего Сына.

«Нет, не для евреев нет на земле места –

Для Тебя, Единый, и этого Дитяти! – горячо шепчет

Сам с собою Иосиф. – Там, где Тебя нет – изгнанье.

Когда евреями станут

Твои ученики, мой Мальчик,

Евреями всех народов мира – в мире

Им тоже не найдётся места. Им тоже

Придется уйти в толпу, как в пустыню».

Рынок шумит многоголосо.

Протискиваясь, Иосиф

Коленом осла толкает,

Придерживает одной рукой Марию,

Другой – корзину. «Ничего, милый,

Потерпи!» - склоняется, трясет бородою,

Агукает, цокает

Пересохшим языком. Но Младенец

Не улыбается.

(Младенцы

Не умеют улыбаться вообще. Об этом

Рассказал мне далёкий товарищ, грустный раблезианец,

Опытный врач – уж знает, что говорит! – проглядевший

Черные, как море терпенья,

Скорбные и молодые, как века, еврейские очи

С одесской набережной вдаль,

В кровоточащую родину,

Седой поэт, не перестающий

Чаять смерти ищущих душу Отрочате).

ДРЕЙДЛ

Господь наш Иисус Христос

Собрал нас вместе,

Дождался, пока усядутся и перестанут шипеть и толкаться

Последние из вошедших,

Вздохнул и произнес негромко:

«Ведь Я говорил вам: будьте как дети.

Дети, играющие

Например, в волчки.

А вы чем занимаетесь?»

В установившейся тишине муха

Прогромыхала, как гром небесный.

Кто смотрел в пол, кто – изучал ногти,

Кто открыл было рот, чтобы что-то

Запальчиво возразить, но раздумал.

И в самом деле – что тут скажешь.

Чтоб заставить играть нас в волчки, непременно надо

Прислать роту оккупантов,

Ражих, белесоглазых, неумолимых,

Ударами прикладов разносящих в щепы двери,

Перебивающих прячущимся позвоночники, дробящих затылочные кости,

Мечущих в огонь свитки, затаптывающих свечи,

Громко, страшно и непонятно

Лающим языком отдающих приказы.

Чтобы вечная весна

Не останавливалась, вращалась

На своем острие.

LEG. X. F.

Старый солдат, я исполнил жизнь честно,

Мои оливы возделают мои внуки,

Долбленая ладья мне по росту,

В туман - трещатые ступни, ладони вдоль бедер,

Глаза отдыхают, накрыты медью,

На груди – глиняный медальон: галера,

Кабан. Десятый легион Фретензис.

К вам, парни,

Краса Сицилийского пролива,

Чьи буцины сотрясали север от Солента до Экса,

Мерно плясавшие, в прахе по щиколотку,

Громовую либитину

На иудейских кровлях, кровью

Исправно отработавшие свое содержанье,

Меднофаллые, гроза рабынь, пожиратели пыли! –

Тени ныне,

Тень к тени, тенью с вами в ряд стану, -

И ты, сын сборщика налогов,

Наш триумфатор, трех императоров сокрушивший,-

Жалкая тень, и ты с нами! Ветер

Аида запоет неслышимую, невыносимую песню, застонет

В этих тростниках, клонящихся долу.

Вдали – берег, полоса пара.

Через плечо перевозчик глянул.

«Уникальное предложенье, эй, смертный!

Могу за мзду небольшую

В очередь на суд тебя пристроить.

Ты ведь был там, в Ершалаиме?

Ты ведь участвовал, верно я понял?

Тебе повезло – знаешь, если

Там, на суде, ты Ему расскажешь,

Как велик и красив был Его город,

Сколько веры и мужества явили

Защитники, Его блудные дети,

Как они брали огонь голыми руками,

Как матери детей на смерть благословляли,

Как седобрадые иереи

Грудью защищали Ковчег Завета

(Потом расскажу, что это такое –

Тебе пустой звук, а Ему, знаешь!..),

Как сильные поддерживали слабых,

Как полегли, но не отступили,

Главное – как каялись перед смертью,

Как прощенья у своего Бога просили

(Знаю, знаю, что не просили,

Но скажи непременно – шанс уникальный!),

И говори искренно, с простотою,

Со скупой сдерживаемой слезою,

С безыскусным пафосом, слышишь? –

И Он, вполне возможно,

Тебя помилует. Хороший шанс, точно, -

Он на этот счет просто ненормальный.

Совсем недорого! Думай, пока не приплыли».

Мерная, свинцовая вода смерти.

Помилует, - какая глупость.

Здесь, в тени – только тени,

И я – одна из теней. И мои парни.

Тенью, но с ними.

Суд? Тень солдата

Прощать не за что.

Помню, помню я это проклятое место,

Засохшую гнойную коросту

На заднице великого Рима.

Камни и пылающее солнце.

И эти безумцы,

Которых люди презирают, боги страшатся.

Там мы торчали полгода

(По пятьсот дезертиров в день вздергивая

На кресты, вспарывая

Беженцам пуза - кто-то пустил слух,

Что они жрут свое золото, - байки, конечно,

Золото несъедобно, в пустыне на него не купишь

Ни зерна, ни воды, ни жизни,

А вот детей своих они жрали, сидя в осаде,

Не понимали ни одного человеческого слова,

А ведь ты, Тит, плакал, - плакал! -

Умолял их как отец! свиньи,

Хуже диких свиней!..) – полгода

И шестьдесят лет после, охраняли руины.

Полегли, но не отступили? Вера,

Мужество? Чушь все это.

Война есть война, таким вещам на войне не место.

Война – грязь, кровь и работа,

За которую платят. Я отработал честно.

А эти…

Они начали первыми, перебили

Гарнизон, потом на улицах стали резать своих же.

Мы пришли навести порядок, всего лишь.

Замок Антония мы взяли в июле.

Храм сожгли, полгорода были наши.

В августе тараны докончили дело.

Кто бы поверил – когда мы с парнями

Врывались в дома в поисках законной добычи,

Там было полно трупов,

Полны гниющей мертвечиной подвалы, -

Они сдохли, пожирая друг друга.

Какое там покаяние! Более упертого народа

Не было от начала мира и не будет.

Это и многое другое

Сказал бы я, да что толку: рот зашит крепко.

Правь, лодочник, брось хитрые бредни!

Тень от теней ныне, мертв, нет мертвее,

Я – старый солдат, десятый

Легион Фретензис. Галера,

Кабан.

БЕТ А-МИКДАШ

Всё меньше священного в мире.

Ветшает оно, крошится, протекает,

Разлагается, извергается вон,

Во тьму внешнюю.

Проходит священное, остается - одно святое.

Вернее – святые: мы с тобой, мальчик.

Слышишь, в ограде – шум масс, бойня, крики,

Гром меди жертвенника и умывальника,

Победные трещотки, скандированье скоков,

Богохульства проповедей и ответных речовок,

И се, уже в верхней галерее,

И амуд оседлан!

А здесь, во Святая Святых – тишина

Твоя от Твоих.

Не бойся, мальчик. Если и сюда ворвутся –

Я возьму Потир, а ты бери Книгу,

Повернемся к ним спиной и уйдем в стену.

Конечно, весь этот пластик - не Богозданные камни,

Будет визжать, сопротивляться,

Но ничего – прорвемся.

* * *

«Иерусалиме! словно кокошь,

Я хотел собрать тебя

под крыла Свои!»

Цыпленок не захотел,

вылупился сам.

Вон он какой – совсем большой вырос.

Стоит, не шелохнется,

зачарованно смотрит

на меловую черту.

***

Девятое ава. Орлы слетелись.

Ночью из осаждённого города вон выбираясь,

Под стенами встретил я Тебя, Христе Спасе.

«Господи, Ты куда?» - спросил я.

Задыхаясь, на согбенном загорбке бревно передвинув,

Облизав губы, Ты ответил:

«Надежда грешников люта. Но Моя – лютее.

Хозяин, как тать, с полдороги

Возвращается в брошенный, проклятый им дом, чтобы

Умереть со своей кровью.

Вот и Я возвращаюсь».

«Тогда и я вернусь тоже», -

И, не замеченная мною,

Выступила из тьмы Женщина в чёрном,

Скорбном.

Плащ плотней запахнула,

Чтобы сиянием славы своей не выдать

Себя дозору, - и оба

Двинулись. Моё сердце

Закричало и вырвалось из груди, и побежало

Вслед за ними, - назад,

Домой.

КАДДИШ ЯТОМ

Вот нас почти что десять

И мы стоим

Лицом к умозрительному

Уходящему вглубь

Йерушалайму

Благословен Господь, Бог отец наших

Абрахама Ицхака Яакова

Сколько раз Он заключал с нами

Завет на крови

Сколько раз мы

Этот завет нарушали

Мы стоим у края этого рва на коленях

Ров выкопали мы сами

Нам дали на это всего четыре минуты но мы старались

Ветер дует нам в затылок

В десятое число месяца тевет

Ангелы которые не испытали плена

И потому плохо разумеют по-арамейски

Курят в сторонке

Оправляют белые грубо прилепленные манишки

Судачат рядят как лучше

Нести: крепки ли декоративные ручки

У повапленных гробов

* * *

По двое вышли под осень, не взяли в запас

Ни сумы, ни хлеба.

Мне — с Тобой выпало; ночь; высокое — с нас —

Сибирское небо.

И на тягуне, у заправки, где стреноженные лесовозы

Пасёт переезжая шоферня,

Ты замер, вслушался — очи как звёзды —

И остановил меня.

Отблески фар да огни папирос, а дальше — глаз выколи,

И там, во тьме,

Маленький еврей хасидскую песню пиликал,

Пристроившись на бревне.

Пел, в российских тучах благословляя

Невидимую луну,

Пел без слов, Рахиль-родину поминая,

Только её одну,

О том, как в алфавит заигрались ешиботники,

Как хищно сгустился вечер

И как, в неповинной крови шипя, субботние

Погасли свечи,

Как мать местечковая хоронит сына

При том же вечном пути,

Как ноги в кровь истёрла Шхина

И плачет: «Прости!»

Если не Ты, Христе, то кто же

Услышит в ночи его?

Если Ты хочешь, чтоб он пребыл, — что же

Мне до того?

И слушали мужики-шофера, и лица

Порастали быльём,

Новый Израиль, внуки Исава, любители чечевицы,

Думая о своём.

Мы двинулись дальше обочиной трассы, и зыбко

Таяла — так легко —

В ночи маленькая еврейская скрипка;

И до утра далеко.

ПАМЯТИ АНДРЕЯ ЮЩИНСКОГО

Похороны, скверноухание смерти.

Невинная кровь впиталась в серую глину.

(Как они обознались, прокуроры, адвокаты,

Ораторы надмогильных трибун! Если бы

Кровь содержала душу — разве

Кануть она могла бы в эту порчу?)

Андрюша, в деле Бейлиса

Ты — единственный подсудимый:

Ты за всех всегда во всём виноват.

(Протоколы — гробы красноречий.

Тоскливое раздумье,

Забота, гнёт,

Серой глиной в кромешной тьме — достоевский лоб,

Розанов, Даль.

Клавикорды тягучи; элегия; сырь; тоска.)

Сколько клыков во всех ртах!

Сколько правды со всех сторон!

А ты был с антисемитами как еврей,

С ревнителями Талмуда ты был как акум,

Ты был за всех против всех,

В этом мире был ты ничтожен и силою нищ.

Обескровленного, в эту землю положили тебя.

И вот — все сроки пришли взорваться земле:

Агнец замедленного действия.

Заткнись, унылая элегия похорон!

Имеющий уши слышать,

Переверни винил:

На той стороне кладбища

Победный записан марш!

На том берегу могил

Обескровленные встают,

И ветер света рвёт венчики с розовых лбов!

Никаких клавикордов — хор!

Как, партайгеноссе, жрец борьбы,

Праведник сатаны,

Был бы ты прав, если бы смерть была

Всесильна! В том-то и дело: если бы

Смерть — была.

МОШЕ-ПОРТНОЙ

*

Моше-портной! сшей

бесшумный семишовный мрак сей

тфилин филина накинь

на оставленность, эту

оставленность

молись наклонясь

молитву ниц свесь

громче, словесно ----

Моше!! выше но -

глуше…

--- кореннннаярасшатаннннная

медленннновытащенннная

из луннннки своей луна костяная

мерцает мертво ---

---- это гог и магог

в кости твои заиграли жолтые

мечут о тебе и детях твоих

четыре-четыре

шесть-пусто

вот-вот выиграют ---

скорее! отчайся, наш Моше

фиолетовый наш! круши

стены темницы

*

Спрашивали у портного Моше:

«Ты, верно, цадик? скажи же!»

«-Шиш», - усмехался Моше,

чиркал спичкой о шерсть

и закуривал аккурат

посреди третьей

Субботней трапезы.

Казалось, все

всё понимали

(казалось, да не оказалось),

расходились в молчании.

*

Спросили мы у Моше-портного:

«Почему, как думаешь,

изгнание из земли нашей

было прежде греха?»

Моше послюнил кончик нитки,

довёл его до необходимой тонины

расщепами коричневых прокуренных своих зубов

и, прежде чем просунуть кончик в ушко иглы,

поглядел через ушко

на (предполагаем мы) Бога:

«Неужто неясно! потому,

что Он так любит нас, что не хотел,

чтобы мы чувствовали себя виноватыми».

(Один из нас после спёр

иглу

у подслеповатого Моше, но кто бы

и сколь бы долго и пристально

ни глядел в ушко – Бога

так и не увидал).

*

Доведя до ума удачный заказ,

старый Моше всегда выходил из калитки

и прямо посреди улочки - грязь не грязь, снег не снег -

отплясывал, подобный

замшевой черепахе, поднимающейся на длинноногое крыло,

дребезжащий верхний брейк, впрочем,

не пренебрегая и нижним – Моше справедливо полагал,

что ежели что внизу, то и вверху.

Потом он обязательно шел в православный храм

и ставил там свечку. И местечковый поп,

раз за разом, весело гудел: «Э, Моше!

Да ты, вижу, христианин?»

Моше же всякий раз

виновато улыбался

и не менее весело отвечал,

глядя в золотую тьму перед собой катарактами морщинистых очей,

одно и то же всегда:

«Как же мне не почитать Йешу! как не любить Йешу!

Я шью – а Он распарывает,

молниевидным Своим лезвием крест-накрест порет!

Я шью - а Он порет, я шью – а Он порет, и так

Мы с Ним

никогда не останемся без работы!»

БАТЮШКА С ХАСИДОМ ЗА СТОЛОМ

Ш и м о н у

Днём Ерусалим как сливочное масло,

Ночью - как горячее вино.

Мажут его густо днём на хлеб,

Ночью - погружают хлеб в него.

Вино отмеряют глиняными чашками,

Масло нарезают солнечным ножом,

Только тёплый хлеб - ломают руками:

Господь мой и Бог! Ты - пища и питие.

НИГУН НАДЕЖДЫ

Морщинистый меноры свет

И кадыкастых пальцев вины

О даль и ширь о шибболет

Великоросския раввины

Бездонны тени в полстены

Раскачиванье задыханье

И в буквы кровию полны

Червленых тонких игл вонзанье:

Осиновый имперский тав

Что без гвоздя во шип сколочен

Фарранским желтым камнем став

Приотворится скособочен

В глубокоголубой шаббат

В покое лев ягненок в славе

И Богоносец-сводный брат

Сняв ношу бережно поставит

Он ни вносил ни выносил

Ему предел земного ада

Границей кармелита был

С Камчатки до Калининграда

РОДИНА

В пустыне над Мертвым морем,

На камень коленями, лицом в закатное солнце

Поставила меня – и расстреляла, «эш!» скомандовала

Березовая ностальгия.

(христианская аллюзия: как и знаменитый райский сарай в «Последней битве» Льюиса, человеческая память изнутри больше, чем снаружи: сзади на затылке – крошечное входное отверстие, спереди на выходе – развороченный красноватобелесый мир)

Не плачь надо мной, детка! Иди туда, к этим людям.

Прижми на память к груди покрепче

Нашу мягкую плюшевую Россию

Китайского кустарного производства:

Лилового зайца, оранжевого крокодила.

* * *

Старый дивится рав: что за оказия этой зимой!

Снегу в гетто выпало столько,

Что Майзелову синагогу укутало с головой.

Не иначе как фараон,

Догоняя народ мой огнем - мёрзлой с неба водою догнал

В самом конце времен.

А это просто Голем: под Рождество по ночам

Улочками бродя Градчан,

Марженку встретил, раззявил – проглотить - глиняную пасть,

А девочка, счастливо смеясь,

Положила в широкий зев сложенный вчетверо лист -

Список желаний для Деда Мороза. Чист,

Бел, нов, миссию выполнив, рассыпался Голем в серебряный прах,

В густую морозную сыпь – ах!..

Жди теперь тридцать три года, рав,

Возвращенья слуги,

В низкое небо резное, медное профиль грачий задрав.

НА ВЕРНИСАЖЕ В ЕВРЕЙСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ

Седьмой слева холст как седьмой огонёк в меноре.

Пейзаж выстрижен ножницами и наклеен:

Перелётным птицам

Некуда деться из этой низкой выси — небо в квадрате.

Лимонных и багровых на сером,

Сюда нанесла осень летучих

Еврейских песен народов мира.

А внизу — коричневоглухие крыши в огнях рябины,

Но и крыши, и уличную

Местечковую грязь

Вот, глядите, снег покрывает игольчатыми письменами!

Ортодоксальный, древний,

Снег просвещает глиннобурую осень,

Как Виленский гаон — мглу простонародного магизма.

И мы, и мы, сделавшие духовность своей профессией,

Молчим, кутаемся зябко и одиноко

И наполняем вывернутые ветром чаши

Своих зонтов

Драгоценнейшей из разновидностей серебра.

ЭТЮД С ВИДОМ ЦФАТА

Художникам Святой Земли

На улочках города, написанных в основном

«Каменнозолотой медовой» так, что

Дома выглядят вырезанными из полутвердого сыра

Священными буквами алефбета, согласными

С этим небом, прописанным глубокосиним,

На высоте девятисот жизней над уровнем моря,

Вежливо и напряженно беседуют

Заезжий турист, православный священник, и хасид из местных.

Батюшка написан двумя ударами кисти,

Снежно-бел, держится скромно и уверенно,

Как утвердительный знак. Хасид – глубокочерен,

Вековечно углублен, изогнут,

Как мудрая запятая виноградной бархатной сажи.

Эти двое

Изображены друг от друга на почтительном расстояньи,

Благо места им хватает. Художник, помедлив,

Рисует между ними невидимой краской

Третьего. Его нельзя видеть,

Но можно понять, что Он здесь –

Так звенит: «Цимцум!»

Серебряный треугольничек (двое,

Прислушиваясь, на минуту смолкли,

Оглянулись, поискали глазами источник звука,

Увидели: это просто

Три клезмера, навеселе в этакую-то жару,

Колесят по улочке вниз, наяривают «Мехутоним-танц»,

Вниз, в глубокое место, к могиле

Йонатана бен Узиэля, искать невесту:

«Эй, вот Я иду! Где ты,

Возлюбленная моя!»).

СУДНЫЙ ДЕНЬ

1

Фаранская долина! Ныне,

Когда текут сшедшие с места на камне самое камни

И иранские ядерные павлины

Расцветили небо распустившимся анилином, ты –

Поток человеческий. Обезумевшие толпы

Валят наугад, к лавре Харитона,

Прочь от города.

Не бойся, мой мальчик, - выгребем

К берегу: вон он, видишь, на склоне

Твой старый друг, медовый на медовом ослик,

На котором ты, помнишь, катался -

Пойдем погладим! Ослик

Терпеливо дремлет, пережидает – он верит,

Что пастух вернется, не может не вернуться,

И соберет рассыпавшееся стадо (на этот случай

Давай-ка для пастуха положим вот здесь, на камне,

Десять шекелей, маленькую монетку,

Нашу с тобой маленькую благодарность).

2

Солнце от дыма слепнет.

Ветер рвет, не может поднять в небо

Пласты хоругвей.

Блестящее рыбьим чешуйчатым златом,

Шествие крестного хода

Под водительством митрополита Сдомского и Гоморрского

В сослужении архиепископа Гадаринского и Гергесинского

Остановилось у выломанного проема

Золотых ворот, нестройно гудит осанну.

Властелин мира сего, новый хозяин,

По мусульманским надгробиям вступает

В изнасилованный город.

Два пожилых друга,

Хасид и разгромленного монастыря инок,

Остановились в лесочке на окраине Гило, сели

Под сосной, передохнуть от бегства,

Вытрясти камешки из сандалий.

«Ну что, ребе? Вы э т о г о ждали?» - переведя дыханье,

Инок поглядывает на друга, весело и лукаво

Глаза прищурив.

«Да ну тебя!.. - Хасид толкает

Друга в плечо узловатым,

Сухим кулачком. - Как будто не знаешь:

Когда придет настоящий Мошиах,

Его приход будет виден всем, от востока до запада, во всё небо».

«Знаю, - вздыхает инок. – Тем более, вы же

Так и не успели отстроить храма…»

«Почему не успели? Храм наш давно построен! Вот он» -

И хасид приложил руку к узкой,

Килеватой груди. Они помолчали,

Встали, покряхтывая, распрямили спины

И стали соображать, какими путями

Пробираться дальше, в долину Мегиддо,

В место объявленного заблаговременно

Общего сбора верных.

ХАГ ПЕСАХ САМЕАХ

1

Фараонова конница, морские коньки,

Тычется, вьётся, клюёт у аквалангиста крошки с руки.

Прискакали со всех концов моря, обстали человека стада,

Присосками-глазками плачут: когда, когда?!!

Смущенно фоторужьем чешет в затылке аквалангист:

«Я, ребята, не в курсе, я просто турист.

Я редко бываю в церкви, бог у меня в душе…»

Коньки-всадники видят и сами: этот – нет, не Моше.

Обречённо вздыхают, разворачиваются, плывут назад,

В печальный свой дом, в глубину, в безвидный безмолвный ад.

А что же Моше? А куда он делся – сидит, где и всегда:

У кромки прибоя, где песку отдаётся, да всё не отдастся вода.

Исполнен терпенья, бросает блинчики, щурится в солнечный свет -

Ждёт, когда истечет последняя тысяча лет,

И небо совьется как свиток, и светила уйдут на покой,

И воды морские раздвинет он снова узловатой худой рукой,

И скажет он строго, в усы улыбаясь, понурым каурым конькам:

«Ну что, накупались, хулиганьё?! То-то! Брысь по домам!»

2

О блистательная,

Сочащаяся молоком, медом и кровью,

Иудейско-христианская конференция!

О поиски исторического Йешуа!

О пря о законе и благодати!

О, бедные, милые, громогласные, драчливые Мои детки,

Потные, бессонные глазёнки горят, с головой ушедшие

В поиски афикомана, - перевернули вверх дном дом Мой!

Играйте, родные, так и быть, ищите,

Да поторапливайтесь – утро вот-вот уж,

Да имейте в виду: порядок в доме

Будете наводить сами.

3

-Папа, чем эта ночь

Отличается от всех остальных ночей?

-Чем… да ты, сынок, знаешь.

Когда мы ушли, один – спрятался и остался.

Остался, как гнойное чмо, жрать из котлов объедки.

Ты же помнишь, как это в армии было -

Кто не был тот будет, кто был не забудет,

Крест или хлеб, тяготы и лишенья воинской службы, честь и присяга,

Нехватка долбит, и всё такое...

В другую такую же ночь, в саду, пылающем факелами,

Он появился снова, он уже приборзел, приподнялся,

Почувствовал поддержку (хотя как был ссыкло, так и остался),

Не прятался, полез целоваться…

Пожалели тогда, поленились, вершили исход и не до того было,

Не вернулись, не придушили как крысу –

И вот что получилось!..

Ладно.

Налей, сынок,

Наши сто грамм фронтовые,

По какой там уже? – по четвертой? - налей по четвертой.

Даст Бог –

Не последней.

***

сорока-пророка

кашу заварила

на порог скакала

гостей созывала

аморрею дала

гергесею дала

иевусею дала

хиввею дала

периззею дала

гиргашу дала

хетту дала

сидонянину дала

аркею дала

синею дала

арвадею дала

цемариту дала

хамафиту дала

а своему не дала:

он мал-мала

пока скакала - некогда было

на блокпосте забыла

такие дела

ПУРИМ

Накануне поэтка уснула поздно.

Спала плохо, рвано,

давяще.

Видела во сне глубинный народ.

Проснулась, вспомнила:

о, надо пить!

Выпила, закусила

загодя напечёнными ушами амана (предварительно

почистив их ватной палочкой от серы,

выдергав пинцетом наросшие на хрящах

толстые лысые волоски).

ЦАРИЦА СУББОТА

1

Йерушалайм вырезанный из солнечного масла

Барух АтаАдонай

Элогейну

Спущенный с неба

Сходящий на браду брадуАароню

Твердо стекающий

Мелех га-олам

Выпрямляющий мягко! ты – камень

И на кого ты упадешь того раздавишь

А кто на тебя упадет

Ше-га-коль нигья

Би-дваро!

Тот расколет многоумную глупую

Гулкой гудящую суетой голову

На две половинки полупрозрачной

Субботней тишины.

2

Вот и ты пришла,

В ряду всех суббот, глухим осенним своим чередом,

Одинокая Суббота.

Женщина зажигает одну свечу.

Женщина закрывает лицо ладонями, чтобы не видеть света,

И говорит браху (иврит –

Этот Твой язык, поток камней, плывущих в кипящем масле –

Так единоутробен рыданью).

В подсвечнике, предназначенном на две, свече

Слишком просторно. Она

Плохо крепится, падает на стол.

Женщина не отнимает рук от лица. Свеча, упав,

Не гаснет, продолжает гореть.

3

Поссориться в субботу – всё равно что

Убить непреднамеренно, в справедливом гневе наотмашь,

Невидимого незаконнорожденного сорокового ребенка.

Хала засохла, вино, остыв, помутнело и даже на вид прогоркло,

И свечи чадят, смердя, как подожженные перья ангела смерти,

Когда мы, сжавшиеся в змеевидные железные спирали всяк своей правды,

Разворачиваемся, каждый от своего слепого окна, , чтобы

Нанести друг другу

Последний торжествующий завершающий удар , -

Но молчим.

Мы, тем не менее, вот видишь, медлим. И мы молчим.

Мы вынуждены прикусить языки

И не говорить ни слова:

Это ты, ты нам рты заткнула,

О повелительная Царица Суббота,

Найдя таки управу на нас, одну из тридцати девяти,

«Маке бэ-патиш!» - наклонясь с трона, воскликнула нам грозно,

«Маке бэ-патиш!»

4

Мир ловил меня-ловил, да не поймал,

Потому что от него я никуда не убегал:

Это я, наоборот, его поймал,

Взял на ручки, крепко, ласково прижал.

Мир в руках моих брыкался,

Злобно урасил, кусался,

На пиджак мне обоссался

(Между прочим, Отче, Твое дитятко!)

Вэй, ты мелкий, некрасивый,

Глупый, лысый и сопливый,

Ты беспомощный, капризный, прожорливый, -

Наконец-то ты притих, мой фейгеле,

Наконец-то успокоился, ингеле,

Наконец-то мы с тобой посубботствуем!

Не построим, не разрушим,

Не зажжем и не потушим!

Вот он хлеб, а вот вино,

Вот звезда, а вот окно,

Вот река в окно видна,

Над рекою всю субботу – тишина,

Тишина слышна до дна –

Мы с малюткой миром в этом мире просто странники.

ИСХОД

Сергею Стратановскому

Что попрекаешь, гугнивый,

Мясом Египта.

Не чревоугодники мы.

Получше вас знаем

Песок пустыни на вкус.

А вот то, что уже сорок лет

Долг не могу гражданский исполнить, -

Чем оправдаешь?!!

Кто мне ответит?

Ты,

Или ты, так называемый

Первосвященник, или

Ты, лихой команданте Навин?!!

Да, отпилил я ночью кусок

От Ковчега Завета.

Нет, осквернять не хотел -

Урну хотел изготовить, провесть

Свободные выборы.

Мир чтобы был на земле, в человецех

Гражданское чтоб

Благоволение было.

Да что вам теперь

Объяснять, мракобесам.