Рефлект...куадусешщт #17

Виктор Кривулин. ЛЕОНИД АРОНЗОН – СОПЕРНИК ИОСИФА БРОДСКОГО

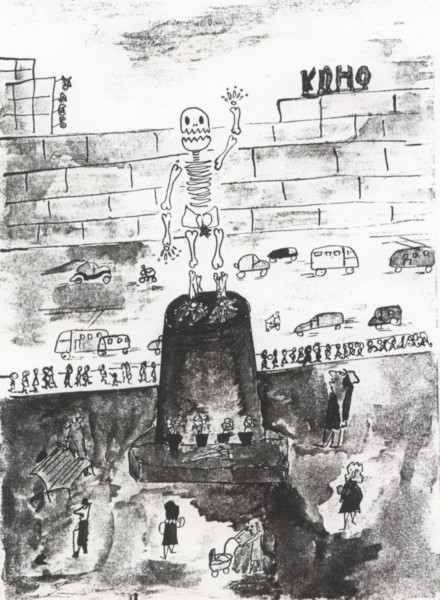

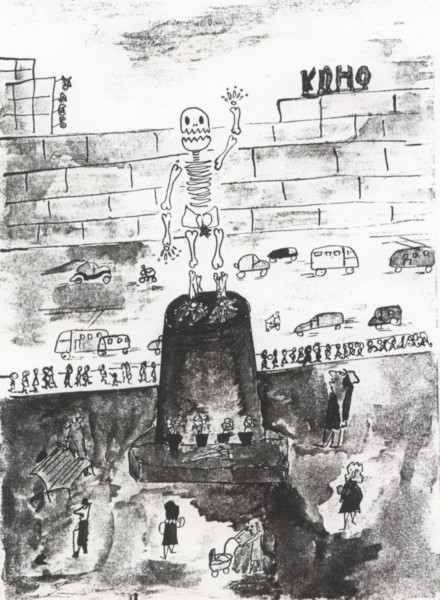

Автор визуальной работы - L.A.

В память Леонида Аронзона

Я бы хотел умереть за чтеньем Писанья,

не отрывая глаз от возлюбленных братьев,

не обращая сознанье к тому, что казалось любимым,

от чего не могу отказаться.

Я бы хотел умереть, зная, что я умираю

смертью свободной, ничем не навязанной смертью.

Да не коснется дыханья металл, ни рука человека,

ни чревоточивая сила болезни.

Лучше всего, если утром (начало шестого)

поздней весною (сегодня двенадцатое мая) –

две несказанные вести сегодня со мною.

Одна из них –- самоубийство.

Ветер, какого не знали давно в Ленинграде.

Ветер, когтящий портреты, и крыши, и стекла.

Я бы хотел умереть за чтеньем Писанья

утром, когда не погашена лампа.

1978

Сейчас многим кажется, будто в 60-70-е гг. у Иосифа Бродского не было достойных соперников. На самом деле в Ленинграде той поры существовало несколько центров притяжения поклонников поэзии, и круг «бродскианцев» не был самым влиятельным, а лидерство будущего нобелевского лауреата не без успеха оспаривалось несколькими поэтами, принадлежащими к тому же литературному поколению и воспитанными в той же ситуации противостояния официальной советской культуре, что и Иосиф Бродский. Пожалуй, наиболее радикальной альтернативой «ахматовским сиротам» был Леонид Аронзон. Его считали бесспорно гениальным, его ненавидели, перед ним преклонялись. Теперь о нем мало кто помнит.

Поэзия Леонида Аронзона (1939-1970), как золотая рыбка, ускользнула от всеобщего внимания именно тогда, когда перестроечные рыбари из «толстых» столичных журналов забросили свой широкий бредень в мутные воды самиздата – и перед еще советским, но уже как бы раскрепощаемым читателем предстали извлеченные на свет Божий удивительные глубоководные создания: иглобрюхие и членистоногие, хордовые и беспозвоночные. Большинство из них, не выдержав перепада давлений,оказалось разорванными в клочья, другие, немногие, поданы были аж на кремлевский царевый стол и до сих пор составляют экзотическую часть меню великосветских тусовок.

В карте порционных постмодерных блюд, которыми на этом пиру духа обносят богатеньких гостей, имени Леонида Аронзона не значится. И, может быть, к лучшему –стало быть, его не раскусят, не сжуют, не утилизуют, не запустят в удешевленный рекламный оборот. Сегодня он один из немногих поэтов андеграунда, у кого сохраняется шанс не отойти в небытие вместе со всем нашим литературным безвременьем. Шанс обрести вторую жизнь, когда нынешнее культурное межсезонье сменится порой сбора плодов.

Две его крохотных посмертных книжки – одна в Израиле, другая в Петербурге – так и остались непрочитанными ни нашей критикой, ни многими любителями поэзии - словно бы стихи эти были написаны таинственными симпатическими чернилами, скрывающими от суетного современного глаза хрупкую, нарочито огрубленную мощь и даосскую тишину, чреватую грозовыми раскатами.

Как удар грома поразило ленинградских поэтов в октябре 1970-го года его самоубийство (он застрелился где-то в Средней Азии, за месяц до гибели, подобно Лермонтову, пророчески предсказав ее обстоятельства: «Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:/ ни тяготы в душе, ни пороха в нагане./ Ни самого нагана. Видит бог,/ чтоб застрелиться тут, не надо ничего…»). И все следующее (подпольное, подвальное, теневое –но озаренное нетварным светом надежды) литературное десятилетие прошло под знаком его добровольного ухода.

В семидесятые ушедший из жизни Аронзон – самая притягательная и живая фигура в ленинградской поэзии. Его поэтика и судьба интригуют, завораживают каждого, кто в это время становится свидетелем или участником независимого культурного движения – новой русской контркультуры. Еще бы: невероятная, взрывчатая смесь абсурда и чистого лиризма, насмешки и патетики, грубой, на грани непристоя, витальности и буддистской отрешенности от мира.

В сравнении с утонченным эстетизмом его коротких стихов многословный и обстоятельный Бродский в 70-е гг. казался архаически-тяжеловесным, слишком приземленным, рассудочным. Стихи же Аронзона шли «путем слетевшего листа», оставляя на слуху слабый осенний шорох, перерастающий в органное звучание потаенной музыки смыслов, недоступной обыденному сознанию, но открывающейся как психоделическое озарение, как пространство продуктивных повторов и постоянных возвращений к уже сказанному – чтобы снова и снова обозначать новые уровни метафизического познания того, что на языке современной философии именуется отношением Бытия к Ничто.

В этом пространстве нет горизонтали, нет традиционного самодостаточного поэтического «я», нет персоны и маски – только оголенные, надличностные взлеты и падения, только отрешенное от индивидуального опыта «мы» перед лицом бесконечной и смертоносной красоты:

Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма.

Как и легок и мал он, венчая вершину лесного холма.

«Я» Аронзона – это небольшой, но тесный круг его друзей, они же постоянные персонажи его лирических текстов (жена Маргарита,. художник Евгений Войтенко-Михнов, поэт Александр Альтшулер). Кроме последнего, все эти люди тоже ушли из жизни «путём слетевшего листа».

«Я» Аронзона текуче и переливчато, оно не знает и не хочет знать своих границ, оно само есть некая постоянная меняющаяся, дрожащая граница между внутренним и внешним. «Есть мир в нас и есть мир вне нас. И есть граница, мир между ними. Это –кожа», – писал Аронзон в сценарии для научно-популярного фильма, имея в виду скорее всего собственные стихи. «Кожа» ( в метафизическом, большом смысле) – подлинный герой, центральный лирический субъект его поэзии. Сравните жестко обозначенное, рельефно очерченное «я» Бродского, противостоящее любым «мы» (особенно отчетливо его противостояние выявилось в стихах американского периода).

И все же Аронзон и Бродский – фигуры в русской поэзии извечно связанные. Нынешнее бесславие Аронзона - не что иное, как тень всемирной славы последнего русского нобелевского лауреата. Их судьбы рифмуются по принципу консонанса – один резко взял вверх и вширь, другой вглубь и за пределы сознания. Не исключено, что и будущем их имена будут соотноситься так же, как имена Пушкина и Тютчева. Тютчев был любимым поэтом Аронзона, в мировой поэзии он видел для себя единственный образец – тютчевское:

Когда пробьет последний час природы,

Разрушится состав частей земных:

Все зримое опять покроют воды,

И Божий лик изобразится в них.

Внутреннее знание о собственном раннем уходе позволяло ему говорить о смерти как о любви и о любви как о смерти. Он жил с чувством надвигающегося Последнего Катаклизма, ощущая абсурд человеческого существования как высшую форму Божественной красоты, перед которой меркнут любые нравственные или социальные установления.

Фоном этого ощущения был имперски-провинциальный Ленинград, переживающий свою историческую заброшенность, подобно старому осеннему парку, где окрестные мальчишки со свистом и улюлюканьем гоняют старенький футбольный мяч по аллеям, усыпанным тлеющими листьями, так и норовя угодить в пугливую тень бывшего сановного владельца этих кленов и прудов, облаков и сооружений в стиле ампир. Он мог позволить себе быть бесконечно счастливым посреди такой меланхолической картины и написать:

Как хорошо в покинутых местах.

Покинутых людьми, но не богами.

И дождь идет, и мокнет красота

Старинной рощи, поднятой холмами..

То было счастье ночной ленинградской бабочки, летящей на огонь уже не существующего, но ещё существенного («старинного») Петербурга. Счастье, в котором отказано нам, населяющим нынешний Санкт-Петербург – вроде бы существующий, но уже несущественный. Остается только вчуже завидовать полету осеннего листа и ждать, когда он нешумно коснется влажной почвы, вызвав своим прикосновением робкое ответное движение, способное, однако, отдаться эхом Последнего Катаклизма.